面白いことを言っているのに笑いが起きない?! なぜだろう? と思ったことはないだろうか。

スピーチ・プレゼンをよりユーモアあふれるものにするためには、確かに、あなただけのユーモア・ファイル(ネタ帳)を準備して、普段から面白いこと、思わず笑ってしまったことなどを中心にいろんなリソースから集めてきて、まとめておくことが大切だ。それは、既に別記事で述べた通りだ(下記参照)。しかし、ユーモア・ファイルに貯めたネタを、そのまま、ただ披露してもあまり面白くはない。

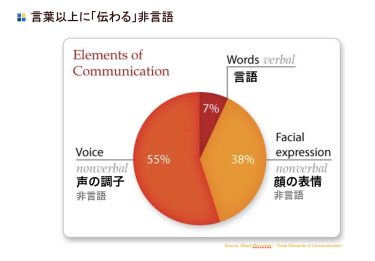

どのように面白いネタを聴衆に面白いと思わせるか、それは自分が面白いと思っているその感情を伝達させることであり、ここでは、その具体的な3つのコツを伝授したいと思う。それができれば、あなたのスピーチはいつまでも人の心に残り、あなたの印象が向上し、スピーチ・プレゼンの目的が達成されることだろう。

ユーモアあふれるスピーチをするには、準備が欠かせない。あなた独自のユーモアファイル(ネタ帳)を作成しよう。笑いは違和感から生まれることが多い。だから、日常生活から違和感のあるものを拾ってメモし、その中から自分のメッセージと関連あるものを選別してスピーチに組み込むのがコツだ。

面白いネタをより面白くする3つのコツ

- 自分が面白いと感じるネタを使う

- 自分の言葉で脚色してみる

- 自分の体験として話す

1、自分が面白いと感じるネタを使う

使うネタは、あなた自身が面白いと感じていることが大切だ。あなたが面白いと感じるその気持ちが伝わるから面白いのだ。

「これ面白いよ」と誰かに言われたその話をそのまま使ってはいけない。自分も面白いと思ったならいいが、自分が面白いと思わないことを話しても、聞いている人にそれが伝わってしまい、聴衆は面白いと感じなくなる。

また、流行っているネタとか、周りの人がよく使うネタは考えもの。もし似たような話を複数の違う人から聞いたことがあれば、その話題は避けた方がいい。なぜなら、他の人が別のスピーチで取り上げるかもしれないからだ。

2、自分の言葉で脚色する

書かれてある原稿をそのまま読んでも、たとえそれが面白い話でも、面白く聞こえない。書き言葉と話し言葉とは違うものだ。例えば落語の一部を披露する場合でさえも、できればそのまま読まずに、自分なりの言葉、自分が話しやすい言い回しに書き換えた方がいい。あなたはスピーチをするのであって、落語研究会のメンバーではない。

細かい内容をわざとつける

そして、少し細かい内容・より具体的なことを付け加えてみよう。例えば、

「通りがかりのサラリーマンが」

と言う代わりに

「通りがかりのサラリーマンの鈴木さんが」

とあえて仮名をつけてみる。それだけで臨場感が増してくる。

でも、通りがかりの人の名前なんて知っているわけない。聞いていて、そこがすぐに分かった鋭い人はツッコミたくなるかもしれない。そこで、ちょっと間を入れて、

「通りがかりのサラリーマンの鈴木さん。。。別に佐藤さんでもいいんですが」

とあえて言ってみる。すると面白味が湧いてくる。

自分が感じた印象を加える

また、自分がその話を聞いた、またはその現場を見た感じ、その時の印象をそのまま入れるのも名案だ。例えば、

「サラリーマンの鈴木さん。。。結構イケメンのお兄さんなんですが。。。」

などと言ってみると、さらに面白味が湧いてくる。その場のウケは期待しなくてもいい。小さな面白味を重ねていくことで、後の大きな笑いにつながっていく。こういう感じが何回か重なれば後半になって笑いは自然と起きてくるものだ。

自分なりの言葉で、そのネタに対して思ったことを素直に、感情をこめて話すことによって、あなたの話がよりリアルに、親近感を持って聞こえる。たとえそれが、ただ聞いただけ、見ただけの話でも、話がもっと現実味を帯びて聞こえるので、聴衆は、よりあなたの話に引き込まれることになる。

失敗を恐れず、いろいろと脚色してみて、実験してみよう。本番前に、友人や家族に試してみて研究することは大切だ。

3、自分の体験として話す

できることなら、その話の中に自分も登場させよう。わざわざ「私」を入れてみるのだ。そうするともっと興味を持って聞いてくれる。なぜなら、聴衆とはあなたの個人的な体験を聞きたがるものなのだ。誰かからの聞いた話を伝えるよりも、あなたの体験として語った話の方が、より覚えていてくれる。

だから、「私目線」で話してみよう。例えば、

「店員さんがある女の人にこんなこと話していたんだけど」

と言う代わりに、

「昨日、私、ユニクロに行った時に見たんだけど、店員さんが女の人にこんなこと言っててね」

という感じだ。つまり、自分が見たものをそのまま聴衆の前で再現する、というイメージだ。

「私の旦那が」「妻が」「先週なんだけど」などもいいだろう。「私目線」をただ取り入れるだけで、印象がガラッと変わる。あなたの身の上にそれが起きたかのように、その場にいて見ていたかように聞こえるからだ。

自分の失敗談を話す

自分をいじったり、失敗談を話したりする方が好感を持って迎えられる。他人をいじって笑いを取ろうとすると、その人が傷つくかもしれない。あらかじめ了解をとっていたとしても、今度はあなたの印象が悪くなる可能性さえある。

また、話し手があまり真面目すぎたり、畏まっている様子が垣間見られると、聞いている人も「笑ってはいけないのか」と思ってしまいがちだ。

だから、ちょっと自分をいじってみるとか、ダメな部分をひけらかすようなストーリーを用意しよう。例えば、ちょっと自分のハゲな部分をいじってみたり、ダイエットが三日坊主なことを紹介したり。。。他人のハゲをいじったり、他人の三日坊主のことをイジるのは、慎重にやるべきだ。特に、他の団体や場所、他人のことを取り上げてイジった場合に、聞き手がそれを好きだったりする時は、気分を害する恐れがあり、彼らの興味を遠ざけてしまう結果になりかねない。なぜなら、自分な好きなものをコケにされて面白いと思う人は多くないからだ。

かと言って、自虐ネタの選択も注意が必要だ。先程のハゲの例でも、実は自分はすごく気にしている場合、取り上げない方がいいだろう。なぜなら、そういう気持ちは聞き手に自然と伝わってしまい、ツッコんでいいのか、慰めればいいのかよくわからない微妙な雰囲気になってしまう。

また、一生懸命にやった結果のミスは、面白い話になる。でも、ふざけていただけのミスだと、ただのイタい人と受け取られかねない。

基本的には、自分のことをいじることとし、その内容をよく吟味し、バランスを考えることが大切だ。

笑いはユーモアの一部であり、スピーチを聞き手に、より効果的に印象的に届ける手段だ。例えば、聞き手の興味・集中力を保てたり、大切なポイントを強調できる。オンライン上では、ユーモア表現が難しくなるが、逆にその特性を利用して、あなたらしいユーモアセンスを発揮できる。

ネタはよく吟味して発展させ、話のポイントをクリアーに

用意したユーモア・ファイルの中から、適切なストーリーを選び、さらに発展させて面白くできれば、確実にあなたのスピーチ・プレゼンは、ユーモアあふれるものに変わるだろう。自分なりの面白さの感覚をつかむのが大切なので、失敗を恐れずに、自分が面白いと思えるまで、何回も書き直そう。そして、本番前に家族・友人に聞いてもらってリハーサルを繰り返す。さらに、また書き直す。このプロセスの繰り返しが大切だ。

しかし、ここで注意したいのは、あくまでも、ユーモアは手段であり、目的ではない。目的は、あなたのスピーチを成功させ、聞き手にいつまでも覚えていてもらうことだ。ユーモアは、スピーチの一番言いたいポイントを引き立たせ、より理解を深めてもらうための道具にすぎない。だから、話のポイントと関係のないネタを披露しないように心がけたい。

人を笑わせるには、誇張、違和感、取り違い、定義、言葉遊び、遠慮、暗示の主な7つのパターンがある。これらを駆使して、あなたのプレゼンに組み込んでみよう。内容とリンクさせた笑いは、話のポイントを浮き彫りにし、聞き手をリラックスさせられる。そして、あなたのプレゼンは聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

ユーモアあるストーリーをつくるのは、明確なターゲット設定、隠れた敵意、リアリズム、感情、誇張、驚きである。これらの要素を駆使してユーモアをスピーチに取り入れ、話のポイントが浮き彫りになれば、あなたの話の内容は聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

スピーチの面白さは、聞き手が決めることだ。だから、相手をよく知り、相手の嗜好に合わせてネタを選ぶようにしよう。さらに、嗜好は相手の年齢、職業、性別、政治的な背景、教育によって変わる。できるだけそれらを調べてからネタを選ぶことで、ユーモアが効果的に相手の心に響くようになる