「面白い話ができる人は、生まれつきのセンスがある」と思っていないだろうか? 実は、それは誤解である。笑いには明確な“型”があり、練習と工夫によって誰でも身につけることができる。スピーチにユーモアを加えることは、単に場を和ませるだけではない。聞き手の注意を引き、メッセージを印象づけ、あなた自身の人間的な魅力を伝える最強のスキルである。

たとえば、朝礼や会議の冒頭で少し笑いを交えるだけで、場の空気は一変する。緊張感がほぐれ、あなたの話に聴衆が自然と引き込まれる。しかも、上手なユーモアは“記憶に残るスピーチ”を生み出す。つまり、ユーモアとは、スピーチを単なる情報伝達から「感情の共有」へと変える魔法なのだ。

しかし、「どうやって笑いを取り入れればいいのかわからない」「もしスベったらどうしよう」と不安に感じる人も多いだろう。そこで今回は、ブレイクスルー・スピーチ講師である私がこれまで執筆してきた記事の中から、“スピーチにおもしろ味を加えるための必読記事”をまとめて紹介したい。それぞれの記事では、笑いの型や使い方、注意点、そしてあなたらしいユーモアの見つけ方を具体的に解説している。

どの記事も、あなたのスピーチに“笑い”というスパイスを加え、聞き手の心に残る話し方へと導いてくれるはずである。

笑い・ユーモア・おもしろ味を加える関連記事の紹介!

1.笑いの種類とその技術とは。プレゼンで応用できる7つのユーモアパターンと具体例

笑いには“型”がある。誇張、違和感、取り違い、定義、言葉遊び、遠慮、暗示――この7つのパターンを理解することで、誰でも論理的にユーモアを構築できるようになる。この記事では、それぞれの技法をビジネスプレゼンにどう応用できるかを、具体的な例を交えて紹介している。読むことで、「笑いのセンス」は再現可能なスキルであることに気づくだろう。

人を笑わせるには、誇張、違和感、取り違い、定義、言葉遊び、遠慮、暗示の主な7つのパターンがある。これらを駆使して、あなたのプレゼンに組み込んでみよう。内容とリンクさせた笑いは、話のポイントを浮き彫りにし、聞き手をリラックスさせられる。そして、あなたのプレゼンは聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

2.つかみ笑いは本当に必要なのか? 貴女らしさを武器にプレゼンを3倍面白くするコツ

「笑いを取らなきゃ」と力む必要はない。むしろ、無理に笑いを狙うと逆効果になることもある。この記事では、自分の性格や話し方に合った“自然なユーモア”をどう活かすかを解説。あなたらしさを軸にしたプレゼンは、聞き手に安心感と親近感を与える。読むことで、「自分の等身大の面白さ」をどう引き出すかがわかる。

つかみ笑いはスピーカーの技量や目的に応じて採用するのが理想であり、無理に笑いを取ろうとすることはリスクが高い。一方で、日常的に起きるユーモラスな要素をプレゼンに取り入れることは、身の丈に合った行為であり、貴女らしさを演出する強力な道具の一つになる。

3.スピーチ・プレゼンにおける笑い・ユーモアのメリットとは?

ユーモアは単なる装飾ではなく、伝わるスピーチの核心である。この記事では、笑いがもたらす心理的・論理的な効果を科学的視点から整理。緊張を和らげ、信頼関係を築き、メッセージの記憶定着を高める“笑いの三大効果”を学べる。読むことで、「なぜユーモアが聴衆の心を動かすのか」を理論的に理解できる。

笑いはユーモアの一部であり、スピーチを聞き手に、より効果的に印象的に届ける手段だ。例えば、聞き手の興味・集中力を保てたり、大切なポイントを強調できる。オンライン上では、ユーモア表現が難しくなるが、逆にその特性を利用して、あなたらしいユーモアセンスを発揮できる。

4.良い冗談と悪い冗談の違いとは? 場を凍らせないための心得

笑いは諸刃の剣である。使い方を誤れば、一瞬で空気を壊してしまう。この記事では、聞き手の立場や文化的背景に配慮した“安全なユーモア”の作り方を具体例とともに解説。読むことで、「人を笑わせる」ではなく「人と笑い合う」ためのバランス感覚が身につく。

スピーチの面白さは、聞き手が決めることだ。だから、相手をよく知り、相手の嗜好に合わせてネタを選ぶようにしよう。さらに、嗜好は相手の年齢、職業、性別、政治的な背景、教育によって変わる。できるだけそれらを調べてからネタを選ぶことで、ユーモアが効果的に相手の心に響くようになる

5.笑わせるスピーチをしたい人のために:結婚式・懇親会で使える笑いの演出法

「どうしても場を盛り上げたい!」そんなあなたにおすすめの記事。特に結婚式やパーティーなど、“笑いが主役になるスピーチ”の構成とコツを紹介。軽妙なトーンの中にも温かみを残すストーリー作りのポイントが学べる。読むことで、“笑いに走る”のではなく、“笑いで包み込む”話し方が身につく。

結婚式、懇談会など、エンターテイメント性が高い目的のスピーチを作る場合は、テーマを一つに絞りつつ、要点をはっきりさせ、誇張をうまく使い、ストーリー仕立てにすることで、かなり面白い話を作ることができる。終始笑いの耐えないスピーチに仕上げることも夢ではない。

6.身の回りの出来事から笑いのネタを作る方法

ユーモラスな話は遠くにあるのではなく、あなたのすぐそばにある。この記事では、日常生活の中で「使える話のタネ」を見つける視点と、それをスピーチに変える手順を紹介。身近な出来事に“ひと工夫”を加えるだけで、共感と笑いを生むストーリーが作れるようになる。読むことで、「面白い話を探す人」から「面白さを生み出す人」へと変わるきっかけを得られる。

ユーモアあふれるスピーチをするには、準備が欠かせない。あなた独自のユーモアファイル(ネタ帳)を作成しよう。笑いは違和感から生まれることが多い。だから、日常生活から違和感のあるものを拾ってメモし、その中から自分のメッセージと関連あるものを選別してスピーチに組み込むのがコツだ。

7.自分らしさを出すために、自らの体験をユーモラスに語る手法

人は「完璧な人」よりも、「ちょっと抜けた人」に親しみを感じる。この記事では、自分の体験をユーモラスに語ることで、聞き手との距離を一気に縮める方法を紹介している。自分の失敗や思わぬハプニングを“笑い話”に変えることで、あなたのスピーチは共感と温かさに満ちたものになる。読むことで、“笑われる勇気”が“信頼される魅力”に変わるプロセスを学べるだろう。

ネタ帳に集めたネタをただ披露するだけでは面白くない。面白く思わせるには、それなりに上手に脚色して、自分の言葉で、自分の体験として話す必要がある。失敗を恐れずいろいろ試して自分なりの面白感覚をマスターし、スピーチやプレゼンに折り込むことが大切だ。

8.失敗談がいかにあなたらしさを演出するか

「失敗=恥ずかしい」ではない。むしろ、それこそがあなたの個性と人間味を伝える最大の武器である。この記事では、自分の失敗を“反省”ではなく“学びと笑い”に変える方法を解説している。読むことで、「人前で失敗を語る=自分をさらけ出す勇気」が、どれほど強い信頼を生むかを実感できるだろう。

成功談ばかりしてしまうと、自慢話に聞こえてしまい、スピーチではご法度。逆に、積極的に失敗談を取り入れることで、聴衆の共感を生み、あなたの真の意図が伝わりやすくなる。失敗談だけで終わらせることなく、必ず成功へと繋がったきっかけになった言葉・出来事を盛り込むことを忘れてはならない

9.あなたらしさを活かすデリバリー:ユーモラスな話し方5つの技術

同じ内容でも、「どう話すか」で印象は180度変わる。この記事では、声のトーン、間の取り方、表情、ジェスチャーなど、ユーモラスな話し方に必要な“デリバリー技術”を5つの観点から紹介。聞き手を惹きつける話し方のコツが、具体例とともに学べる。読むことで、「言葉だけで笑いを生む」ための表現力が磨かれるだろう。

ストーリーにユーモアを加えるには、当日のデリバリーが大切。デリバリーとは、本番での話し方。テンポ、声の抑揚、リズム、声の大きさ、間の取り方の5つが重要な要素となる。自分の話す姿をリハーサルでビデオに撮って観察し、これらの5つのポイントが自分でできているかどうかを注視することが、デリバリー力向上の鍵だ。

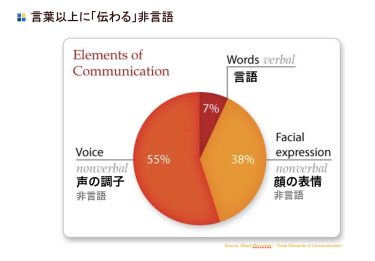

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

10.ユーモアをプレゼンに取り入れるなら、まず“基本”を押さえよう

ユーモアは即興ではなく、構成と間の技術によって生まれる。この記事では、“間(ま)”の重要性に焦点を当て、笑いのタイミングをどう作るかをわかりやすく解説している。読むことで、プレゼンにおける「沈黙」と「間」の使い方が、笑いを引き出す最強の武器になることを実感できるだろう。

ストーリーにユーモアを加えるには、正しい話の構成、間の取り方、いろんな人と何回もリハーサルを繰り返すことがもっとも大切な要素だ。特にオチの前と後の間の取り方は重要だ。笑いは緊張の後に起きる。間を取ることで聴衆は笑う準備ができ、適度な緊張を与えることができる。

11.ユーモラスなストーリーを作るときのコツ:意外性と共感を両立させる

面白い話には必ず“予想外の展開”がある。この記事では、聞き手の想定を裏切りつつ、共感を失わないストーリー作りのテクニックを紹介している。「オチ」よりも「転換点」を意識することで、自然に笑いが生まれる構成を学べる。読むことで、「話の組み立て方ひとつで笑いが生まれる」ことを体感できるだろう。

ユーモアあるストーリーをつくるのは、明確なターゲット設定、隠れた敵意、リアリズム、感情、誇張、驚きである。これらの要素を駆使してユーモアをスピーチに取り入れ、話のポイントが浮き彫りになれば、あなたの話の内容は聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

12.転ばぬ先の杖。笑いが起きなかったときのリカバリー法

どんな名スピーカーでも、笑いがスベることはある。この記事では、「思ったより反応が薄い」ときにどう立て直すか、その具体的な方法を紹介。落ち着いて切り返す一言、次につなげる流れの作り方、そして心の持ち方を丁寧に解説している。読むことで、“スベリ”を恐れることなく、むしろそれを笑いに変える胆力が身につくだろう。

ユーモアスピーチをして、もし誰も笑ってくれなかったらどうするか? そのまま何事もなかったように続けよう。少し余裕があれば、その場を逆手にとって気の利いた一言でその場の雰囲気を和らげよう。そうやって腹をくくれば、緊張もほぐれてスピーチもしやすくなるだろう。

スピーチに「笑い」という翼を添えて

笑いは、人と人をつなぐ最も自然で、最も強力なコミュニケーションの手段である。スピーチにおけるユーモアは、単なる“盛り上げ”ではなく、聞き手の心を開き、あなたのメッセージを深く届けるための鍵だ。

今回紹介した12の記事には、「どう笑いを生み出すか」だけでなく、「なぜ笑いが大切なのか」という根本的な視点が込められている。無理に笑わせようとしなくてもいい。大切なのは、あなた自身の言葉で、自分らしい“おもしろ味”を語ること。そこにこそ、真の説得力と温かさが宿る。

ブレイクスルー・スピーキングでは、こうしたユーモアの技術を体系的に学び、練習を通して実践できるようにしている。笑いの型を知り、伝え方のコツを身につければ、あなたのスピーチは驚くほど変わる。

あなたの話に、ほんの少し“笑い”を添えてみよう。きっと、その瞬間から、聞き手の表情も、あなた自身の心も、柔らかく変わっていくはずである。

ユーモア溢れたスピーチをブレイクスルー(BT)メソッドで学ぶ

ブレイクスルーメソッド™とは、米国プロスピーカーとして活躍する当メディア編集長で、ブレークスルースピーキング代表の信元が、長年の知識と経験を元に日本人向けに開発したスピーチ学習オンライン型双方講座。内容は、スピーチ・プレゼンスキル向上のために開発された数あるメソッドの中からエッセンスを抽出したものを、しかも日本人がグローバルな場面で活躍できる場面を想定して作られている。

さらに、基礎コースを終えた人には、実践コースも用意されている。定期的な間隔をおいて受講することで、学習者の進度状況を見ながら、その人に合ったコーチングが受けられ、ユーモア溢れたスピーチをしたい人にはこちらがおすすめだ。また、段階的にステップアップできるように違うテーマでも受けられる。かなり少人数なので、個人レッスンとほぼ変わらないクオリティだ。上級者には、個人コーチングも用意されている。

ブレークスルーウェビナー基礎コースを受けることで、世界基準のビジネス特化型のスピーチ・プレゼン術を最短効果的に習得できる。私が本講座の講師となったストーリー『私がブレイクスルーメソッドの伝道師になった理由とは』でもお話ししているように、スピーチに必要な知識と技術が集約されており、これからスピーチ・プレゼンを本気で学びたいと思う方に、おすすめの講座といえる。オンラインで1か月、スピーチ・プレゼンのブレークスルーを体験してみてはいかがだろうか。