「プレゼンにユーモラスな要素を加えるにはどうしたらいいか?」という質問を先日受けた。これは、多くの人がスピーチを考える上で、悩むところだろう。ビジネスの世界でも、スピーチやプレゼンは情報を単に伝えるだけでなく、楽しく伝えることで、より効果的にこちらの意図が伝わるものであり、面白いプレゼンはいつまでも覚えてもらえるものだ。だからと言って、ジョークを使うのは注意が必要だ。

おっと! ここで鋭い読者の皆さんは、お感じになったのではないか。「ユーモラスな要素とジョークって違うの?」と。。。

そこで今回は、本当につかみ笑いは必要なのか? プレゼンの役割、ユーモラスな要素とジョークの違い、そしてなぜジョークが適さないのかを説明したい。さらに、どの場面でも使える「ユーモラスな要素を取り入れ貴女のプレゼン力を倍増させる2ステップ」をご紹介したい。なお、この記事では、つかみ笑いを起点にして、笑い、ユーモラスな要素をプレゼン全体に取り入れることも視野に入れている。

この記事の内容

つかみ笑いは本当に必要か?

プレゼンテーションの開始時に「つかみ」のジョークを入れることが必要かどうかは、あなたの目標、観客の性質、そしてプレゼンテーションの主題やトーンによるところが大きい。

メリット

笑いをつかみに使うメリットとしては、次のような点が挙げられる:

-

リラックスさせる:笑いは観客をリラックスさせ、プレゼンターと観客の間に良好な関係を築き、より深いつながりを持つのに役立つ。また、緊張している人への気遣いや、少し懐疑的だったり、斜にかまえている観客に対して敵意をほぐす機能を果たす。

-

注意を引く:笑いは、プレゼンテーションの始まりに対する観客の注意を引く。これにより、プレゼンテーションの主要なメッセージについて観客が集中するのに役立つ。

-

ポイントを際立たせる:ユーモアと組み合わせることで、重要なポイントを際立たせることができるようになる。

-

記憶に残る:うまくいけば、笑いはプレゼンテーション全体を観客に記憶に残らせる一助となる。特にオープニングで笑いが取れれば、スピーチ全体が面白いものに違いない、との期待を膨らませることができる。

■スピーチ・プレゼンにおける笑い・ユーモアのメリットについての詳しい記事はこちら:

笑いはユーモアの一部であり、スピーチを聞き手に、より効果的に印象的に届ける手段だ。例えば、聞き手の興味・集中力を保てたり、大切なポイントを強調できる。オンライン上では、ユーモア表現が難しくなるが、逆にその特性を利用して、あなたらしいユーモアセンスを発揮できる。

デメリット

ただし、下記のような点には注意しないといけない:

-

適切さ:ジョークによるユーモラスなつかみが全ての状況や観客に適しているわけではない。内容が深刻や敏感なものである場合、または観客が特定のプロフェッショナルな背景を持っている場合など、ジョークが逆効果になる可能性がある。

-

失敗のリスク:ジョークは必ずしも全員にウケるわけではない。ジョークが失敗した場合、それはプレゼンテーション全体の雰囲気を損なう可能性があり、リスクが大きい。このことは後述。

自分に合ったスタイルで話すことが大切

したがって、上記のメリット・デメリットを熟考した上で「つかみ笑い」をプレゼンに入れるかどうかを判断しないといけない。「つかみ笑い」はあくまで一つの戦略であり、必ずしも全ての状況で必要というわけではない。プレゼンテーションの目的やどんな聴衆を対象に話をするのかを考慮に入れ、自分自身のスタイルに合った方法を選ぶことが重要なのだ。

スピーチ・プレゼンは情報のエンターテイメント

頭と心、両方で感じるプレゼンが理想

メリット・デメリットを踏まえた上で、今度は、プレゼンの役割とはなんだろうか、を考えてみたい。インターネットやモバイル技術などがある現代では、情報を簡単に伝えることができる。では、なぜわざわざ人間が特定の場所に集まって話を聞くのだろうか。それはスピーチ・プレゼンが「情報のエンターテインメント」であるからだ。

情報のエンターテイメントとは、理性も感情も動いて、頭と心で感じるスピーチ・プレゼンを聞き手に贈り届けることを指す。ある意味、理想のスピーチ・プレゼンとも言える。ビジネスではつい、論理的な面ばかりを強調して、理性だけに訴えるやり方をしてしまう。しかし、聞き手は、理性と感情の両方を使って判断しているので、情報提供だけだと理性は満足させられるが、感情は満足させられないので、何か物足りないスピーチ・プレゼンだと感じてしまうのだ。

(ちなみにここでのスピーチとプレゼンの違いは、スピーチとは、個人のメッセージや考えを伝えたり、感情的な共感を引き出すための一方向的なコミュニケーション。一方、プレゼンテーションとは、ビジュアルエイドなどを使用して具体的な情報を伝え、対話的な参加を促すよりフォーマルな形式のコミュニケーションを指している。これらはあくまで一般的な違いであり、実際にはスピーチとプレゼンの間には多くの重複があり、どちらも相手に情報を伝えるための有効な手段。)

いかにユーモアをプレゼンに組み込むかは戦略次第

そういう視点でいろんなスピーチを観察する時、一般的な日本人のスピーチ・プレゼンは、まじめくさっていてあまりエンターテイメント的な要素が少ないように感じる。一方で、アメリカで行われている一般的なスピーチ・プレゼンは、ユーモアにあふれているものが多く、結構楽しんで聴ける。すべてがグローバル化した今日、日本人もアメリカ的なユーモアの要素を多く取り入れてもいいタイミングに来ていると思う。

価値ある情報を提供し、相手の頭と心を動かすためには、考えさせ、行動に導き、学びを引き出すと同時に、楽しみながら聞いてもらうことが大切なことだと考える。そして、その楽しんでもらうための一つの道具が「笑い」なのだと思う。だから、人を笑わせるユーモラスな要素を、どのようにスピーチ・プレゼンに組み込んでいくかは戦略的に重要な課題となってくる。

プレゼンでジョークは禁物!

スピーチ・プレゼンにユーモアが必要なら、ユーモアとジョークの違いを知る必要がある。ここでは、ユーモラスな要素とジョークの違いを説明しよう。まず、大きな違いは、

ジョークが「笑い」を目的にするのに対し、ユーモラスな要素は「笑いを通じて学びを深める」

ことを目指している点だ。

では、なぜジョークがプレゼンでは適さないのか。その理由は2つある。

- ワンビッグメッセージを伝えにくくする

- プロでも難しい

ワンビッグメッセージを伝えにくくする

1つ目は、ジョークは「一番伝えたいメッセージ(ワンビッグメッセージ)」を伝えにくくさせるからだ。

あなたのプレゼンの中のすべての要素は、このワンビッグメッセージ(主要なメッセージのことを当社ブレイクスルーメソッドではこう呼ぶ)をサポートするために存在するはずである。ユーモラスな要素はその一部で、笑いを通じて緊張とリラックスのバランスを取るのは、ワンビッグメッセージが聞き手の心に深く響くため。しかし、ジョークを使うことで、笑わせることに注意が行ってしまい、ワンビッグメッセージとの結びつきが弱くなってしまう傾向にある。そうなると、ジョークは覚えているが、話の内容はよく覚えていない、という現象が起きるようになる。これでは本末転倒と言わざるを得ない。

プロでも難しい

2つ目の理由は、ジョークをうまく言うことは、とても難しいからだ。

絶妙なタイミング、テンポ、声色、表情、ストーリー構成など、プロのコメディアンが身につける技術が必要になってくる。もし、すでにそういう技術や素質を持ち合わせているなら構わないのだが、もし、今から習得するんだったら、非常に時間がかかる。同じ時間をかけるなら、スピーチの内容を吟味したり、構成を見直したり、話し方(デリバリー)の練習をした方がずっと効率的であり、効果的だ。

ジョークは紙一重

また、文化や個人の感じ方によっては、ジョークが逆に不快に感じられる可能性もある。プロならその辺をわきまえた上で、炎上覚悟でやっているるのだから覚悟が違うし、当然うまいフォローの仕方も知っているはずである。しかし、私たち一般人はそんな自分の言いたいことと遠く離れたことで非難を浴びたらたまったものではない。リスクが大きすぎる。

さらに、良い冗談と悪い冗談の違いについて述べたこちらの記事も参考にして欲しい:

スピーチの面白さは、聞き手が決めることだ。だから、相手をよく知り、相手の嗜好に合わせてネタを選ぶようにしよう。さらに、嗜好は相手の年齢、職業、性別、政治的な背景、教育によって変わる。できるだけそれらを調べてからネタを選ぶことで、ユーモアが効果的に相手の心に響くようになる

ユーモラスな要素をプレゼンに取り入れる

しかし、笑いはジョークを使わなくても、ユーモラスな要素を交えるだけで十分に「情報のエンターテイメント」としての機能を果たしてくれるものだ。

それでも、中には、スピーチの目的が「笑わせること」だったりする場合があるかもしれない。例えば、結婚式の披露宴での挨拶などは、友情話をしてしんみりするよりも、笑いに走りたい、と願う人もいるかもしれない。そんな場合の対策としては、以下の記事を参照されたい。

結婚式、懇談会など、エンターテイメント性が高い目的のスピーチを作る場合は、テーマを一つに絞りつつ、要点をはっきりさせ、誇張をうまく使い、ストーリー仕立てにすることで、かなり面白い話を作ることができる。終始笑いの耐えないスピーチに仕上げることも夢ではない。

ユーモラスな要素で貴女のプレゼン力を倍増させる2ステップ

ジョークは、前述のように、笑わせるのが目的なので、どうしても「どこかに笑いを取る箇所を作ろう」という意志が働き、特に素人がこれをやろうとすると無理に「笑いを挿入」するので、どこかにぎこちなさを聞き手に感じさせてしまう。

それに対して、ユーモアは、普段の日常生活のあらゆるところに潜んでいるものであり、それらを探し出し、引き出し、磨きあげ、それをスピーチ・プレゼンに取り入れることで、あなたの話がどんどん面白くなる。いわば、宝探しで掘り当てたものをスピーチという包装紙で飾って聴衆に贈り届けるようなもの! だから、普段から面白いと思ったこと、観察したことをメモしておくとよい。

そして、ユーモアはほんのちょっとした工夫で生まれるもの。例えば、言い方をちょっと変えて、誇張するだけで、ずいぶん面白くなる。たった一言を加えたり、言う順番を変えるだけで笑いは起きる。すると、聴衆も、その意外性に笑ってしまうことになる。

では、ここでは「ユーモラスな要素を取り入れ貴女のプレゼン力を倍増させる2ステップ」をご紹介しよう。

- 自分らしさを見つけ演出する

- 笑いの本質を理解し、技術を身につける

1 自分らしさを見つけ演出する

ユーモラスな要素は日常生活にあふれている。そのあふれるユーモアを観察し、逐一メモすることを試みると、それがすべて「自分」というフィルターを通して見た面白いものであることに気づくだろう。それは言い換えると、自分自身の中から生まれたものの写し鏡であるという理解に至る。それが自身であるからこそ、それをストーリーとして展開しプレゼンすることは、自己らしさを演出し、プレゼン自体を魅力的にすることにつながるのだ。

この自己の経験、自己特有の視点、自身の性格を、先ずは自覚し、大切にしてほしい。そしてそれをプレゼンに散りばめていくのだ。そのためには、重複するが、常に自然と笑いが起きた状況をメモしておくことが望ましい。そこがスタートポイントとなる。特に、失敗談を適切に活用することを覚えておいてほしい。失敗談こそがあなたそのものであり、聴衆を魅了し、親近感を喚起し、あなたの存在を身近なものにしてくれる。このような自然と笑いが生まれる状況やエピソードがあるのなら、それをプレゼンに大いに取り入れるべきである。

以下に紹介する記事は、自分らしさを探し、演出するための具体的なステップを解説しているのでぜひ参照して欲しい。

■自分の身の回りからネタを拾ってきてユーモラスな話を作るにはこちら:

ユーモアあふれるスピーチをするには、準備が欠かせない。あなた独自のユーモアファイル(ネタ帳)を作成しよう。笑いは違和感から生まれることが多い。だから、日常生活から違和感のあるものを拾ってメモし、その中から自分のメッセージと関連あるものを選別してスピーチに組み込むのがコツだ。

■自分らしさを出すために、自らの体験をユーモラスに語る手法はこちら:

ネタ帳に集めたネタをただ披露するだけでは面白くない。面白く思わせるには、それなりに上手に脚色して、自分の言葉で、自分の体験として話す必要がある。失敗を恐れずいろいろ試して自分なりの面白感覚をマスターし、スピーチやプレゼンに折り込むことが大切だ。

■失敗談がいかにあなたらしさを演出するかについてはこちら:

成功談ばかりしてしまうと、自慢話に聞こえてしまい、スピーチではご法度。逆に、積極的に失敗談を取り入れることで、聴衆の共感を生み、あなたの真の意図が伝わりやすくなる。失敗談だけで終わらせることなく、必ず成功へと繋がったきっかけになった言葉・出来事を盛り込むことを忘れてはならない

■あなたらしさを活かすデリバリーについてはこちら:

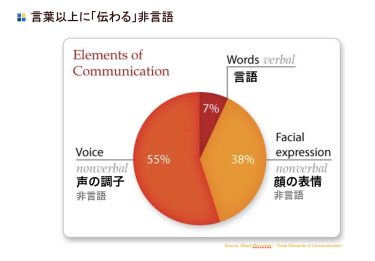

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

ストーリーにユーモアを加えるには、当日のデリバリーが大切。デリバリーとは、本番での話し方。テンポ、声の抑揚、リズム、声の大きさ、間の取り方の5つが重要な要素となる。自分の話す姿をリハーサルでビデオに撮って観察し、これらの5つのポイントが自分でできているかどうかを注視することが、デリバリー力向上の鍵だ。

2 笑いの本質を理解し、技術を身につける

ユーモアはほんのちょっとした工夫で生まれるもの。プレゼンで話すトピックに対して大げさに反応したり、逆に控えめに反応したりすることで、ユーモラスな雰囲気を作ることができる。それができるようになるためには、笑いはいつどのように起きるのか、どのように言うのか、どのようなタイミングで言うのか、を学ばないといけない。というと、何か難しいことを想像される読者もいるかもしれないが、決してそうではない。それは誰でもできる技術であり、意外と普段から皆さんが実行していることなのだ。よく言われる周りの「面白い人」たちは、これを自然にやっている。

以下に紹介する記事は、笑いの本質を理解し、その技術を磨くための具体的なステップや事例を解説しているのでぜひ参照して欲しい。

■ユーモアをプレゼンに取り入れようと決めたら、まずは基本を抑えよう

ストーリーにユーモアを加えるには、正しい話の構成、間の取り方、いろんな人と何回もリハーサルを繰り返すことがもっとも大切な要素だ。特にオチの前と後の間の取り方は重要だ。笑いは緊張の後に起きる。間を取ることで聴衆は笑う準備ができ、適度な緊張を与えることができる。

■ユーモラスなストーリーを作るときのコツはこちら

ユーモアあるストーリーをつくるのは、明確なターゲット設定、隠れた敵意、リアリズム、感情、誇張、驚きである。これらの要素を駆使してユーモアをスピーチに取り入れ、話のポイントが浮き彫りになれば、あなたの話の内容は聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

■どうして笑いは起きるのか? そのメカニズムを解明し、7つのテクニックを解説

人を笑わせるには、誇張、違和感、取り違い、定義、言葉遊び、遠慮、暗示の主な7つのパターンがある。これらを駆使して、あなたのプレゼンに組み込んでみよう。内容とリンクさせた笑いは、話のポイントを浮き彫りにし、聞き手をリラックスさせられる。そして、あなたのプレゼンは聞き手の心にいつまでも深い印象となって残るだろう。

■転ばぬ先の杖とはこのこと。今から保険をかけておこう!

ユーモアスピーチをして、もし誰も笑ってくれなかったらどうするか? そのまま何事もなかったように続けよう。少し余裕があれば、その場を逆手にとって気の利いた一言でその場の雰囲気を和らげよう。そうやって腹をくくれば、緊張もほぐれてスピーチもしやすくなるだろう。

これらのステップを踏むことで、プレゼンはただの情報伝達ではなく、エンターテイメントに変わる。そして、それが聞き手の理解と記憶に深く影響を与え、最終的にはアクションへと導く力を持つようになるのだ。

これらを踏まえて、ユーモラスな要素をプレゼンに取り入れる際には、観客とのつながりを意識し、情報を楽しく伝えるという目的を忘れないようにしよう。そして、そのプレゼンが聞き手にポジティブな影響を与えるようなユーモラスな要素を探す努力を惜しまないで欲しい。

ブレイクスルー(BT)メソッドでユーモア溢れたスピーチを学ぶ

ブレイクスルーメソッド™とは、米国プロスピーカーとして活躍する当メディア編集長で、ブレークスルースピーキング代表の信元が、長年の知識と経験を元に日本人向けに開発したスピーチ学習オンライン型双方講座。内容は、スピーチ・プレゼンスキル向上のために開発された数あるメソッドの中からエッセンスを抽出したものを、しかも日本人がグローバルな場面で活躍できる場面を想定して作られている。

さらに、基礎コースを終えた人には、実践コースも用意されている。定期的な間隔をおいて受講することで、学習者の進度状況を見ながら、その人に合ったコーチングが受けられ、ユーモア溢れたスピーチをしたい人にはこちらがおすすめだ。また、段階的にステップアップできるように違うテーマでも受けられる。かなり少人数なので、個人レッスンとほぼ変わらないクオリティだ。上級者には、個人コーチングも用意されている。

ブレークスルーウェビナー基礎コースを受けることで、世界基準のビジネス特化型のスピーチ・プレゼン術を最短効果的に習得できる。私が本講座の講師となったストーリー『私がブレイクスルーメソッドの伝道師になった理由とは』でもお話ししているように、スピーチに必要な知識と技術が集約されており、これからスピーチ・プレゼンを本気で学びたいと思う方に、おすすめの講座といえる。オンラインで1か月、スピーチ・プレゼンのブレークスルーを体験してみてはいかがだろうか。