”信元夏代のスピーチ術” 編集長、プロフェッショナルスピーカーの 信元です。

スピーチ・プレゼンの達人、と言ったら、まず頭に浮かぶのが、スティーブ・ジョブズではないでしょうか。

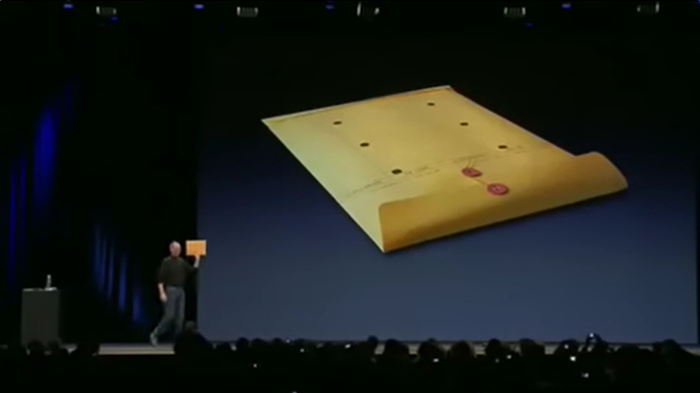

彼の数々な著名なスピーチ・プレゼンの中で、最も良く取り上げられるのは、スタンフォード大学での卒業式スピーチかと思いますが、私は特に秀逸だと考えているのは、2008年に彼が行った、MacBook Airの発表会でのプレゼンです。

彼のプレゼンには学ぶべき点がたくさんあるのですが、1つだけ取り上げるなら、それは私がKISSの法則、と呼んでいるものです。

KISSの法則とは何か、それがどのように具体的に活用されていたのか、を解説する前に、まずはその時のプレゼンを見てみましょう。

2008年マックブックエアー発表会の際のプレゼン

絞り込まれたワンビッグメッセージをKISSに

まず、このプレゼンを聞いて、一番印象に残ったメッセージは何でしょうか。

少し考えてみてください。

.

.

.

おそらく、「薄い」、正確には、「The World’s Thinnest Notebook(世界最薄のノートブック)」、というメッセージではないでしょうか。

スティーブ・ジョブズは明確で強力なメッセージを伝えることに長けていました。MacBook Airのプレゼンでは、「世界最薄のノートブック」というキャッチフレーズを何度も強調しました。この一貫したメッセージが、製品のユニークなセールスポイントを観客の記憶に刻みました。

これこそが、ブレイクスルーメソッドで言う、ワンビッグメッセージ(R) です。

そしてスティーブ・ジョブズは、この、「薄い」というメッセージを、いくつかの方法で、繰り返し繰り返し伝え続け、ワンビッグメッセージを”アンカリング”しています。 ”アンカリング”とは、碇を下す、という意味で、碇をおろしてしっかりと船を不動にするように、メッセージを聞き手の心に刻み付ける、という意味合いです。

スティーブ・ジョブズが、ワンビッグメッセージを”アンカリング”するために使った手法が、ブレイクスルーメソッドで、KISSの法則と呼んでいる手法です。

一つのスピーチには一つのワンビッグメッセージ、これが成功するスピーチの基本である。メッセージを一つに絞るには、自分の考えをよく整理し、思いつくものを全て書き出した後、その中から一番しっくりくるものを選ぶ。それが20字で表現できなければ再考する。そのプロセスを繰り返すことが大切だ。

KISSの法則とは

英語圏に長く済んだことがある方なら、KISSとは通常、”Keep It Simple Stupid”を意味する、と知っている方も多いと思います。

つまり、何かを伝えるときは、「馬鹿でも分かるように(Stupid)簡単に(Simple)まとめろ(Keep It)」という事なのですが、これをブレイクスルー・スピーキングでは一歩進化させ、次のように教えています:

Keep

It

Simple

Specific

つまり、「シンプル、かつ、具体的に表現しよう」、というのが、KISSの法則です。

これをまさに体現しているのが、Macbook Air発表会でのスティーブ・ジョブズのプレゼンなんです。

ではどのように体現していたのか、KISSに解説していきましょう!

数字・データによる論理的根拠

このプレゼンでのワンビッグメッセージは、「The World’s Thinnest Notebook(世界最薄のノートブック)」です。

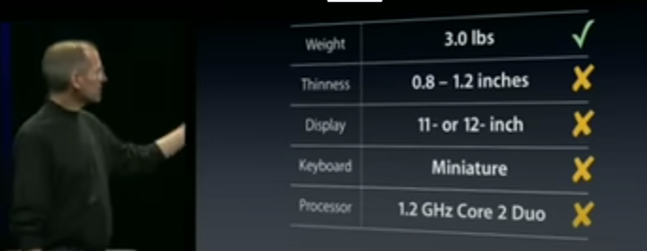

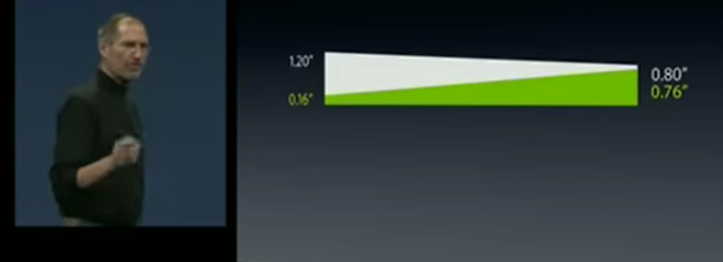

この「薄い」というメッセージを、まずは数字で比較します。

通常は、厚みのことを、「Thickness」と言いますが、下記画面の2行目、「Thinness」、と書いてあるのにお気づきでしょうか。つまり、ここでも表現方法を、「厚み」ではなくて、「薄さ」と表現することで、「薄い」というワンビッグメッセージを潜在的にアンカリングしています。

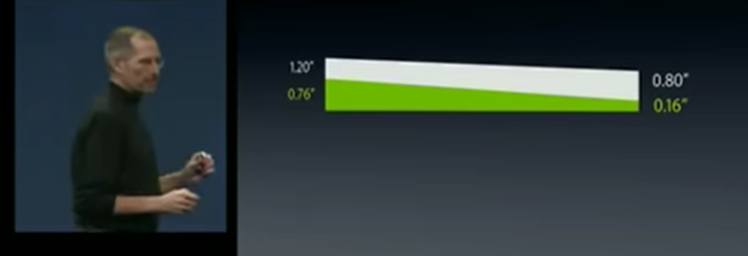

更にそれを、既存の最薄ノートブックの厚みと比較します。いかに薄さが改善されているのか、視覚的に一瞬で分かる図です。

でもスティーブ・ジョブズはこれで満足しません。更に更に具体性を増してより一層アンカリングを不動のものとするために、「新型の一番厚いところが、既存の一番薄いところよりも薄い」と言って、緑の部分を逆転させて、またまた視覚的にも印象付けます。

これで、「薄い」が究極の薄さである、という決定打となりました。これ以上に具体的に見せることができない、という究極なレベルにまで具体性を上げたからです。

これぞKISSの法則のお手本、といえましょう。

シンプルかつ洗練されたスライド

スティーブ・ジョブズのスライドが非常にシンプルで、視覚的に洗練されているスタイルだ、ということは、皆さんもご存じの通り。余計な情報をそぎ落とし、製品の美しさや機能を強調するために、シンプルなデザインを採用していました。例えば、一つの写真だけ、一つの数字だけ、のような具合です。このシンプルさが、ワンビッグメッセージである、「薄い」、をより明確に伝える助けとなりました。

スライド作りにはコツがある。スライドには要点のみを書き、文章をだらだら書かないこと。文字は大きめに読みやすく見やすくし、1枚につき30秒〜1分で話せるように準備する。そして、ごちゃごちゃした印象をさけ、デザインをシンプルに統一し、スッキリ見せよう

ドラマティックな演出

スティーブ・ジョブズは、ワンビッグメッセージを更に具体的にアンカリングするために、ドラマティックな演出を行いました。プレゼンテーションのクライマックスで、「薄い」を数やビジュアルで、これでもか、というほど強調したのち、最後のKISSとして、彼は封筒から薄いノートブックを取り出すことで、MacBook Airの驚異的な薄さを視覚的に強調しました。この演出は観客に大きなインパクトを与え、製品の特徴を直感的に理解させました。

スティーブ・ジョブズのこのプレゼンは、明確なワンビッグメッセージと、それをKISSに表現する手法があったからこそ、秀逸なプレゼンに仕上がっているのです。

もちろん、秀逸なプレゼンに仕上げるには、徹底的なリハーサルも欠かせません。

秀逸なプレゼンは一日にしてならず

スティーブ・ジョブズがどれだけプレゼンのために練習したか、ご存知ですか?彼のプレゼンテーションは、まさに芸術の域に達していました。それは、一朝一夕で達成できるものではありません。彼は一回のプレゼンのために何週間もかけて準備し、練習を重ねていました。彼のプレゼンが心に残る理由は、その徹底的な準備とリハーサルにあります。

まず、スティーブ・ジョブズは徹底的なリハーサルを行っていました。彼はスライドの一枚一枚、言葉の一つ一つを繰り返し練習し、完璧を目指していました。このようなリハーサルの積み重ねが、彼のプレゼンを非常にスムーズで自然なものにしていたのです。

次に、彼は視覚効果にも非常にこだわっていました。シンプルで美しいスライド、分かりやすいデモンストレーション、そして視覚的にインパクトのある要素を取り入れることで、聴衆の心を掴んでいました。ジョブズのスライドは、情報を効果的に伝えるためにデザインされており、聴衆が飽きることなくプレゼンに集中できるよう工夫されていました。

さらに、スティーブ・ジョブズはストーリーテリングの重要性を理解していました。彼のプレゼンは、単なる製品紹介に留まらず、一つの物語として構成されていました。製品の技術的な詳細だけでなく、その背景にあるストーリーやビジョンを伝えることで、聴衆を引き込み、共感を得ることができました。

そして、スティーブ・ジョブズのプレゼンは緊張を感じさせないものでした。完璧にリハーサルを重ねた結果、彼は非常にリラックスして見えました。聴衆とのコミュニケーションを大切にし、質問やリアクションにも即座に対応できる準備ができていたのです。

スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは、私たちに多くの学びを提供してくれます。彼のように徹底的に準備し、リハーサルを重ね、視覚効果やストーリーテリングを駆使することで、私たちのプレゼンテーションもより効果的で心に残るものになるでしょう。ぜひ、彼のアプローチを参考にしてみてください。

🔸日本人が世界で活躍するにはスピーチの習得は必須:

英語は単なるツールに過ぎず、グローバルな成功にはスピーチやプレゼンテーションのスキルが不可欠だ。弊社のブレイクスルー・スピーキング ウエビナー基礎コースは、異文化理解を含む効果的なコミュニケーション力が身につけられる。きっとあなたの国際舞台での活躍の手助けになるだろう。

🔸スティーブ・ジョブズのようなスピーチをしてみたいとお考えのあなたに:

スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ

🔸スピーチの基本を学びたい方は:

スピーチとプレゼンは目的や手法に違いがあるものの、本質的にはどちらも聞き手に影響を与えるための重要なコミュニケーション手段である。この記事では、スピーチとプレゼンの違いや共通点を整理し、プレゼンを成功させるためにはまずスピーチスキルを磨くことが大切なことを示唆している。

スピーチやプレゼンの本質は、聞き手に影響を与え、行動や考え方を変化させることにある。この記事では、PAINT(Persuade, Action, Inspire, Notify, Think)の5つの具体的な目的を解説し、効果的な実践方法を提示することで、スピーチやプレゼンが持つ無限の可能性を引き出す方法を紹介している。

準備とリハーサルが十分にできていれば、過度な緊張は避けられる。聴衆のニーズを理解することも、構成の工夫や目的の明確化も、スライドの準備なども全て準備の一環だ。当日のハプニングやどんな聴衆が集まるかも予め想定して、聴衆とのやりとりやアイコンタクトや、ジェスチャーも事前に練習すれば良い