「朝礼スピーチが苦手だ」——そう感じているのは、あなただけではない。

人前に立つと緊張して頭が真っ白になる、何を話せばいいのか分からない、恥ずかしくて声が小さくなる。多くの人が、同じような不安や抵抗感を抱えているのである。

しかし、安心してほしい。苦手に思うのには必ず理由がある。その理由を理解すれば、克服の道は必ず開ける。むやみに「慣れろ」と言われても解決はしない。大切なのは「なぜ苦手なのか」を知り、その原因に合わせて準備と工夫を重ねることである。

この記事では、まず「なぜ朝礼スピーチが苦手に感じられるのか」という背景をひも解き、次に「失敗につながる5つの典型的な原因」を明らかにする。そして、その克服法として「メインメッセージの決め方」や「PREP法の活用法」といった基本アプローチを紹介する。さらに、「苦手意識を和らげる3つの工夫」や「初心者でも話しやすいネタ例」、そして「必ず押さえておきたい注意点」まで、実践的なヒントを順番に解説していく。

この記事を読み終える頃には、「なぜ自分は苦手なのか」という疑問が晴れ、次の朝礼で試したくなる具体的な行動が手に入るはずだ。朝礼スピーチを「怖いもの」から「自分を高めるチャンス」に変えるきっかけを、ここからつかんでほしい。

この記事の内容

1、なぜ朝礼スピーチが苦手に感じるのか?

まず知っておいてほしいのは、朝礼スピーチが苦手と感じるのは、あなたの能力が低いからではないということである。その背景には、日本特有の教育文化が大きく影響している。

これまでの日本の学校教育では、スピーチ教育が体系的に行われてこなかった。つまり「人前で自分の考えを堂々と話す」という訓練は、ほとんど与えられてこなかったのである。むしろ「静かに聞くこと」が評価され、「発言するよりも傾聴する」ことが美徳とされてきた。授業中も、積極的に発表するよりは、教師の話を黙って聞き、指示に従うことが望ましいとされてきた。結果として、多くの人は「話す」よりも「聞く」ことに慣れ、人前で自分の意見を言う経験が乏しいまま大人になっている。

そのため、社会に出てから急に「はい、スピーチしてください」と求められると、多くの人が強い緊張や戸惑いを覚えるのは当然である。これは能力不足ではなく、そもそも環境として訓練の機会が与えられていなかったからである。

さらに「出る杭は打たれる」という価値観も根強く存在する。周囲から浮かないように、目立ちすぎないように行動することが美徳とされる社会の空気の中では、人前で堂々と意見を述べること自体が心理的なハードルとなる。たとえ内容が立派であっても「もし失敗したらどうしよう」「恥をかきたくない」といった恐れが先に立ち、苦手意識をさらに強めてしまうのである。

だからこそ、朝礼スピーチが苦手に思えるのは、あなた個人の性格や能力の問題ではない。むしろ文化的・社会的な背景が大きく影響しており、ほとんどの人が同じように悩みを抱えている。「自分だけが特別に下手なのではないか」という思い込みこそが、不要なプレッシャーを生んでいるのだ。

あがり症を克服するには、心理面と技術面でのアプローチが重要だ。心理面では、イメージトレーニングで自分の思い込みを取り除き、スピーチに対する新しいセルフイメージを構築しよう。技術面では、スピーチの準備に時間をかけたり、構成を工夫したり、当日のとっさの対策をトレーニングすることで、必ず克服できる。

2、スピーチが失敗する主な5つの原因

朝礼スピーチが苦手に感じられるのには、いくつかの典型的な理由がある。ここでは、失敗の原因としてよく見られる5つのポイントを整理してみたい。

- 緊張や不安

- 聴衆に関するリサーチ不足

- 準備不足・リハーサル不足

- 構成の不備・目的の曖昧さ

- インタラクション不足(表情・声・アイコンタクトの欠如)

第一の原因は「緊張や不安」である。人前に立つと、心臓の鼓動が速くなり、声が震えたり、頭が真っ白になったりする。特に完璧主義の人ほど、「失敗してはいけない」と自分を追い込み、余計に不自然な振る舞いになってしまうことが多い。

第二の原因は「聴衆に関するリサーチ不足」である。朝礼では上司や同僚といった限られた聴衆であっても、相手が求めている話題を把握していなければ、内容が的外れになりやすい。「自分が話したいこと」だけを一方的に並べると、聞き手にとっては退屈で共感を得られない。

第三の原因は「準備不足・リハーサル不足」である。スピーチに慣れていない人ほど、「その場の思いつきで何とかなるだろう」と軽く考えてしまいがちだ。だが、練習を怠ると声の抑揚や間の取り方に工夫がなく、単調で眠気を誘うスピーチになってしまう。また、途中で言葉に詰まったり、話の筋を見失ったりする危険も高まる。

第四の原因は「構成の不備・目的の曖昧さ」である。話の筋道が見えないスピーチほど、聞き手はストレスを感じるものだ。最初から最後まで何を伝えたいのかが曖昧だと、せっかくの内容もぼやけてしまい、説得力を失う。

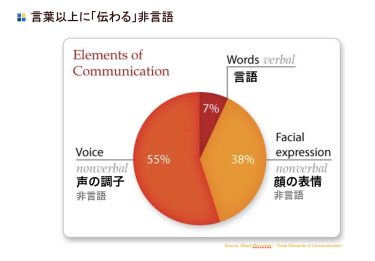

そして第五の原因は「インタラクション不足」である。アイコンタクトを避けて下を向いたまま話したり、声のトーンが一本調子で表情が乏しかったりすると、聴衆との一体感は生まれない。逆に身振りが不自然に大きすぎても違和感を与えてしまう。朝礼の場では短時間でも、自然な表情や視線のやりとりが効果的に働くのだ。

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

こうして振り返ると、5つの原因の多くは「準備不足」に集約されることがわかる。事前に構成を考え、簡単なリハーサルをしておけば、緊張も和らぎ、聞き手とのやりとりにも余裕が持てるようになる。

準備とリハーサルが十分にできていれば、過度な緊張は避けられる。聴衆のニーズを理解することも、構成の工夫や目的の明確化も、スライドの準備なども全て準備の一環だ。当日のハプニングやどんな聴衆が集まるかも予め想定して、聴衆とのやりとりやアイコンタクトや、ジェスチャーも事前に練習すれば良い

3、克服するための基本的アプローチ

では、どうすれば朝礼スピーチへの苦手意識を克服できるのだろうか。ポイントは「型」と「準備」にある。

まず最初に取り組みたいのは、自分のスピーチに一本の軸を通すことだ。つまり、「ワンビッグメッセージ」を決めることである。これは、「今回のスピーチで一番伝えたいことは何か?」という核心を一つに絞り込む作業だ。たとえば、「小さな感謝を言葉にしよう」「挑戦は自信につながる」といったシンプルな言葉にまとめてみると良い。テーマがはっきりしていれば、多少言葉が詰まっても、話がぶれることはない。

次に活用したいのが「PREP法」である。型にはいろいろあるが、特にこれは、覚えやすいし、実行しやすいのでおすすめだ。どうするかと言うと、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再結論)の順で話を組み立てるシンプルな型だ。この流れに沿って話せば、初心者でも内容が整理され、聞き手にとっても理解しやすくなる。

例えば「感謝は信頼を築く力になる」という結論から始め、なぜそう思うのか理由を述べ、実際の体験を例にして話し、最後にもう一度結論を繰り返す。このように話の筋を一本にまとめれば、安心して臨むことができる。

また、短い時間ほど実は話しやすい、と覚えておこう! なぜなら、短い時間に収めるためには、話題を一つに絞らざるを得ないからだ。朝礼スピーチには、普通「1分」や「3分」という時間制限がある。実はこの制約が、逆に話しやすくする効果を持っているのだ。一つに絞ろうとすることで、ワンビッグメッセージが定まり、その結果、内容が明確になり、無駄に広がらずに済むのである。この時間の枠をうまく利用して、シンプルに話すことを意識してみてはいかがだろうか。

さらに、準備の段階で大切なのは「原稿を丸暗記しない」ことだ。原稿を完璧に覚えようとすると、かえって緊張して頭が真っ白になりやすい。おすすめは「メモ化」である。ワンビッグメッセージとPREPの各ステップを短いキーワードで書き出し、そのメモを見ながら自然に話す。これなら、会話のような柔らかい口調になり、聞き手にとっても心地よいスピーチになる。

一つのスピーチには一つのワンビッグメッセージ、これが成功するスピーチの基本である。メッセージを一つに絞るには、自分の考えをよく整理し、思いつくものを全て書き出した後、その中から一番しっくりくるものを選ぶ。それが20字で表現できなければ再考する。そのプロセスを繰り返すことが大切だ。

4、苦手意識を和らげる3つの工夫

朝礼スピーチが苦手と感じる一番の理由は、「失敗したらどうしよう」という不安である。この不安を和らげるには、話し方の工夫が大きな助けになる。ここでは特に効果的な3つの方法を紹介したい。

- あえて失敗談を!

- 五感・数字を使って具体的に!

- 声・表情・ジェスチャーを!

第一は「失敗談をあえて盛り込む」ことだ。人は成功談よりも失敗談に共感しやすい。「昨日、資料を間違えて印刷してしまって焦ったのですが…」といった身近なエピソードを交えると、聞き手は「自分と同じだ」と感じて安心する。さらに自分自身も「完璧でなくていい」と思えるため、肩の力を抜いて話すことができる。

第二は「五感や数字を使って具体的に描写する」ことだ。たとえば「昨日の朝、コーヒーの香りで一日が始まった」と話せば、聞き手はその香りを想像して共感しやすくなる。あるいは「出勤中に7割の人がスマホを見ていた」と数字を入れると、話にリアリティが増す。こうした具体的な要素を加えることで、抽象的なスピーチが生き生きとした印象に変わる。

第三は「声・表情・ジェスチャーに少し意識を向ける」ことだ。単調な声や無表情のままでは、内容が良くても伝わりにくい。ポイントの部分では少し声を大きくしたり、笑顔を交えたり、軽く手を動かすだけで、聞き手の印象は大きく変わる。最初から大げさにする必要はない。ほんの少し意識を加えるだけで、自然と聞き手との距離が縮まっていく。それには、実は、リハーサルをしないと、なかなかジェスチャーというのは、できるものではない。リハーサルということは、準備をすることであり、苦手の原因は、準備不足ということを考えると、ジェスチャーを意識することで、苦手が克服できるというわけなのだ。

この3つの工夫を取り入れることで、「苦手」という気持ちを少しずつ「話してみてもいいかもしれない」という前向きな気持ちに変えることができるだろう。

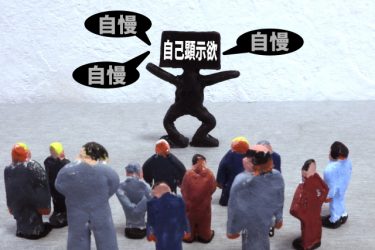

成功談ばかりしてしまうと、自慢話に聞こえてしまい、スピーチではご法度。逆に、積極的に失敗談を取り入れることで、聴衆の共感を生み、あなたの真の意図が伝わりやすくなる。失敗談だけで終わらせることなく、必ず成功へと繋がったきっかけになった言葉・出来事を盛り込むことを忘れてはならない

5、初心者が話しやすいおすすめネタ

「何を話せばいいかわからない」——これが朝礼スピーチを苦手にする大きな理由の一つである。そこで、初心者でも安心して取り組める、話しやすい4つの定番ネタを紹介したい。いずれも日常に根ざしたテーマなので、準備に時間をかけなくても自然に話せる。

第一は「感謝エピソード」である。感謝の気持ちは、誰にとっても共感しやすいテーマだ。例えば、「昨日、同僚が忙しい中で資料作りを手伝ってくれて、本当に助かった」という一言を話すだけでも、場の雰囲気は温かくなる。大げさな出来事でなくても、日常の小さな感謝を言葉にするだけで十分である。

第二は「最近あったちょっと嬉しかったこと」である。自分の中の小さな喜びを共有することで、聞き手の気持ちも自然と明るくなる。例えば、「帰り道に久しぶりに友人にばったり会って、昔話で盛り上がった」といった出来事でも、聞く人にとって親しみやすい話題になる。

第三は「趣味やリフレッシュ方法」である。自分が夢中になっていることを話すと、自然と表情も明るくなる。例えば、「最近、毎朝5分だけストレッチを始めたら、体が軽くなって一日が気持ちよくスタートできるようになった」といった実体験は、相手にとっても参考になる。好きなことを語る姿は説得力があり、聞き手にポジティブな印象を与える。

第四は「季節や天気の話題」である。これは誰もが共有できるテーマであり、導入としても最適だ。例えば、「今朝は空気がひんやりしていて秋の訪れを感じました。通勤途中に金木犀の香りが漂っていて、とても心が落ち着きました」と話せば、聞き手の感覚にも響く。

これらのテーマは特別な準備を必要とせず、誰にでも語れる身近な内容である。安心して話せるネタを選ぶことこそ、スピーチを苦手から「ちょっと話してみよう」に変える第一歩になる。

朝礼スピーチは、苦手意識を持つ人にとってこそ、ただの義務ではなく、自分を高める絶好のトレーニングの成長の場である。インプットだけではなく、アウトプットすることで学びは深まる。日々の気づきや体験を言葉にすることで、自分も周囲も前向きに変わっていく。「苦手」を「挑戦」に変えることで、日々の数分が成長の舞台へと変わるのだ。

6、注意すべきこと

朝礼スピーチは短時間で終わる場だからこそ、いくつかの基本的な注意点を意識しておくことが大切である。これを押さえるだけで、聞き手に安心感を与え、信頼を損なわないスピーチにつながる。

まず「政治・宗教の話題は避ける」ことだ。これらのテーマは人によって考え方や立場が大きく分かれるため、職場のような公的な場で取り上げると不必要な摩擦を生んでしまう。特に朝礼は一日のスタートを整える時間であるからこそ、対立を生む可能性のある話題は避けた方が賢明である。

次に大事なのは「話題は一つに絞る」ことである。スピーチが苦手な人ほど、あれもこれもと詰め込みたくなるが、それでは聞き手に伝わらない。核心となる「ワンビッグメッセージ」を決め、その一点に集中して話すことで、内容が整理されて伝わりやすくなる。

さらに「長すぎない・自慢話にしない」ことも重要だ。スピーチが長引くと、聞き手の集中力は途切れてしまう。また、自分の成功談ばかりを語ると「自慢している」と受け取られ、かえって逆効果になる。むしろ少し物足りないくらいで切り上げた方が印象に残りやすい。特に朝礼では1分から3分程度に収めるのが理想的だ。

この3つの注意点を心がければ、朝礼スピーチが「苦手だから失敗する」ものではなく、「シンプルで伝わる」ものへと変わっていくだろう。

ブレイクスルー・スピーキングでは、「グローバル・パブリックスピーキング」の指導をしていますが、それを体現している日本人を挙げるとしたら、私は真っ先に豊田章男さんを思い浮かべます。今回は豊田さんがバブソン大学で行った卒業式スピーチの優れた点を、ブレイクスルー・メソッドに従って解析します。

まとめ:準備で不安は自信に変わる!今日の朝礼をあなたの成長のチャンスにしよう

ここまで見てきたように、朝礼スピーチが苦手と感じるのは、あなたの能力が足りないからではない。多くの場合、その背景には「準備不足」や「慣れの不足」があるにすぎない。緊張してうまく話せないのも、構成が曖昧で伝わりにくいのも、事前に少し準備をしておけば大きく改善できることばかりである。

苦手に思う理由を理解し、具体的な対策をとることで、スピーチは必ず上達する。ワンビッグメッセージを決め、PREP法という型に沿って話す。失敗談を盛り込み、五感に訴え、表情や声に少し意識を向ける。これらの工夫を積み重ねれば、朝礼スピーチは「怖い時間」から「自分を成長させる時間」へと変わっていくだろう。

朝礼スピーチは、単なる義務ではなく「自分を高めるチャンス」である。毎回の挑戦を通じて、伝える力も考える力も磨かれ、周囲との信頼関係も深まっていく。ぜひ「苦手」という気持ちを出発点に、前向きに取り組んでみてほしい。

スピーチの成功は準備にかかっている。準備の努力が8割と言っても過言ではない。まず聴衆の調査・分析から始まり、シンプルな構成を考え、入念にリハーサルを行う。こうすることで緊張することなく、相手の心に響き、分かりやすく、誰にでも受け入れてもらえるスピーチができるだろう

大勢の前でのスピーチはプロでも緊張する。でもそんな時には、まず深呼吸。そして今の自分に集中すること。会話を楽しむがごとく聴衆とスピーチすることで普段の実力を発揮できるだろう。さらには、準備を十分にし、セルフイメージ、マインドセットを書き換えよう。

スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ

<スピーチのコツを学べる講座をご紹介>

ブレイクスルーでは、自宅から手軽に受講できるオンライン講座をご用意している。スピーチを苦手と感じる方も、もっとスピーチを極めたい方も、ぜひこの機会にスピーチのプロフェッショナルが指導する授業を受けて、あなたの話し方を劇的に変えてみてはいかがだろうか。

受講者の体験談と解説記事。スピーチの本質的な基本ロジックを学び、それを目の前で即興的に使われる実演を体験できるウェビナー。これを通してスピーチの土台が築かれる。一度土台が築ければ、自己流の限界を突き破りその先も1人でも歩いていける。

基礎コース:ブレイクスルー(BT)メソッドでスピーチの基本と効果的なコツを学び、「伝える」から「伝わる」スピーチへの転換を!

ブレイクスルーメソッド™とは、米国でプロスピーカーとして長年活躍する当メディア編集長であり、ブレークスルースピーキング代表の信元が、自身の経験と知識を集約し、日本人がグローバルな舞台で活躍するために開発したスピーチ学習オンライン型双方向講座である。

本メソッドは数多くのスピーチ・プレゼンスキル向上法から最も重要なエッセンスを抽出し、特に日本人が国際的な環境で活躍できるよう工夫されている。

基礎コース修了後には、さらに実践的なスキルを身につけられる実践コースも用意されている。定期的に受講者一人ひとりの進捗を確認しながら、それぞれに最適化された指導を受けることができ、国際舞台で活躍することを目指し、スピーチの基礎をマスターしたい方にも最適である。少人数制であるため、個人レッスンに近いクオリティが特徴だ。また、段階的にステップアップを目指すことも可能だ。

さらに高度な指導を希望する方には、個人コーチングも用意されている。

本ウェビナー基礎コースを受講することで、世界基準のビジネス特化型スピーチ・プレゼン術を最短かつ効果的に習得できる。私自身が講師として指導を行っているストーリー『私がブレイクスルーメソッドの伝道師になった理由とは』でも触れているように、本講座にはスピーチに必要なノウハウが凝縮されている。スピーチやプレゼンの技術を真剣に学びたいと思っているあなたに、強くおすすめしたい。

ぜひこのオンライン基礎コースで、1ヶ月間、あなた自身のスピーチのブレイクスルーを体験してみてほしい。