人前で話す時、緊張で頭が真っ白になったり、思うように言葉が出てこなかったりした経験はないだろうか? 「スピーチが苦手」「自信を持って話せない」と感じる人は少なくない。しかし、安心してほしい。スピーチ力は才能ではなく、誰でも身につけられる技術である。

この記事では、スピーチが上手くいかない根本原因を明確にし、実践的な改善策を具体的に解説する。話の組み立て方から、効果的な伝え方のテクニック、練習方法、さらには本番での心構えまで、あなたのスピーチ力を劇的に高めるためのノウハウが詰まっている。

この記事を読むことで、あなたは次のスピーチに自信を持って臨めるようになるだろう。プレゼンや会議で堂々と話せるようになることはもちろん、コミュニケーション能力全般が向上し、仕事でもプライベートでも今まで以上に充実した人間関係を築けるようになるはずだ。

ここではまず、スピーチが上手くいかない原因を一緒に探っていこう。

この記事の内容

1:スピーチがうまくいかない原因とは?

スピーチが苦手だという人には、共通する原因がいくつかある。

私はこれまで数多くの方々にスピーチを教えてきたが、その中で気づいたことがある。それは、スピーチに苦手意識を持つ人は、必ずと言っていいほど以下の3つの原因に当てはまるのである。

原因①:準備・練習不足

私自身も以前は「ぶっつけ本番でなんとかなるだろう」と考えていた時期があった。しかし、これは大きな間違いだった。スピーチは、事前の準備が8割を決める。実際のスピーチ時間に対して、少なくとも20倍の準備時間を確保すべきである。特にスピーチに慣れていない人なら、それ以上の時間をかけることが必要だ。

なぜ準備にこれほどの時間をかける必要があるのか?

それは、スピーチの「内容」と「構成」が明確でないまま本番に臨むと、確実に言葉が詰まったり、内容が支離滅裂になったりするからだ。

具体的に言うなら、以下のような準備を徹底することである。

-

話す内容を明確にする

-

話す順序を組み立てる(スピーチの構成)

-

鏡の前で話す自分の姿を見て練習する

-

自分のスピーチを録画または録音し、改善点を探る

-

可能であれば家族や友人に聞いてもらい、本番さながらのリハーサルをする

こうした準備が自信につながり、自信があれば緊張は自然と和らぐのだ。

スピーチの成功は準備にかかっている。準備の努力が8割と言っても過言ではない。まず聴衆の調査・分析から始まり、シンプルな構成を考え、入念にリハーサルを行う。こうすることで緊張することなく、相手の心に響き、分かりやすく、誰にでも受け入れてもらえるスピーチができるだろう

原因②:人の目を気にしすぎている

スピーチが苦手な人ほど、「聞き手が自分をどう見ているか」に意識が向き過ぎている傾向がある。「失敗したらどうしよう」「つまらないと思われないだろうか」と、自分にばかり注意が向いてしまう。

しかし、スピーチとは本来、聞き手に何かを伝えるために行うものだ。つまり、あなた自身がどう思われるかより、聞き手にとって役立つ情報を届けることに集中すべきである。

あなたが話している相手は、どんなことに悩み、何を知りたがっているだろうか?

自分ではなく、相手の関心に意識を向けることで、不思議と緊張が解け、言葉が自然と出てくるようになるのだ。

あがり症を克服するには、心理面と技術面でのアプローチが重要だ。心理面では、イメージトレーニングで自分の思い込みを取り除き、スピーチに対する新しいセルフイメージを構築しよう。技術面では、スピーチの準備に時間をかけたり、構成を工夫したり、当日のとっさの対策をトレーニングすることで、必ず克服できる。

原因③:完璧主義が邪魔をする

「完璧にやらなければ」という思い込みが強いと、それがプレッシャーとなり、本来持っている力さえも発揮できなくなってしまうことがある。あなたは「絶対にミスをしてはいけない」と自分を追い込み過ぎてはいないだろうか?

私がこれまで指導してきた受講生の中にも、完璧主義が原因で本番に弱くなってしまった人はたくさんいた。だが、その方々に私はいつもこう伝えている。

「人は間違えて当たり前だ。むしろ、少しくらい間違えた方が人間らしくて親しみが持てる。」

完璧を目指すのではなく、普段通りの自然なあなたを見せればいいのだ。

もし失敗したとしても、それが次への成長の原動力となる。「次は絶対成功してやる!」という強い気持ちが、あなたを一回り大きくするのである。

だからこそ、私は「ダメもとでチャレンジする」ことをおすすめする。どんな結果になっても経験値が積み上がり、精神的な強さが育つ。緊張することは、あなたが本気になっている証拠。むしろ、その緊張を楽しむくらいの余裕を持とう。

大勢の前でのスピーチはプロでも緊張する。でもそんな時には、まず深呼吸。そして今の自分に集中すること。会話を楽しむがごとく聴衆とスピーチすることで普段の実力を発揮できるだろう。さらには、準備を十分にし、セルフイメージ、マインドセットを書き換えよう。

2:スピーチの構成要素

スピーチを上達させるためには、まず「スピーチとは何か」をきちんと理解する必要がある。少し考えてみてほしい。あなたが聞いていて「良いスピーチだな」と感じるとき、そこには必ず「内容」と「伝え方」という2つの要素が整っているのではないだろうか。

実はこれ、とても大事なことである。

スピーチを構成する重要な要素とは、次の2つである。

- 言語情報(話す内容)

- 非言語コミュニケーションスキル(デリバリー・見せ方)

それぞれを少し詳しく説明しよう。

(1)言語情報(話す内容)

スピーチの土台となるのは、「何を話すか」である。言葉そのものがしっかりしていなければ、いくら表現力や見せ方が優れていても、聞き手には響かない。話す内容を考える際には、聞き手がどんなことを知りたいのか、どんな悩みを抱えているのかをしっかり把握する必要がある。

また、話す内容を明確に伝えるためには、構成(話す順序)を整えることが非常に重要だ。どのような順番で伝えると、相手が分かりやすく、かつ強く印象に残るだろうか。それを考え、原稿を作り込んでいくのである。

話の構成方法や、スライド資料の効果的な作り方については、こちらの記事(プレゼン資料のスライド作り方のコツ)も参考にしていただけるとよい。

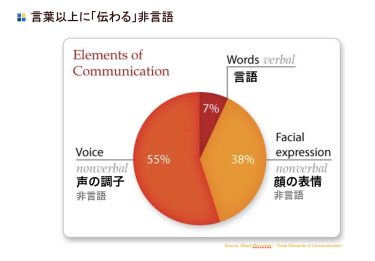

(2)非言語コミュニケーションスキル(デリバリー・見せ方)

話す内容が固まったら、次は「伝え方」に集中しよう。同じ内容でも、伝え方ひとつで印象は大きく変わる。声のトーンや話す速度、視線の動き、身振り手振り、姿勢や表情など、言葉以外の部分(非言語)がスピーチの印象を大きく左右するのである。

例えば、あなたが自信を持って話す内容でも、声が小さく視線が下を向いていたら、聞き手には「自信がない」という印象を与えてしまうかもしれない。逆に、堂々とした姿勢や落ち着いた声で語れば、内容にも信頼性が増し、聞き手を惹きつけることができる。

非言語コミュニケーションについては、さらに詳しいポイントをこちらの記事(非言語コミュニケーションのコツ)で紹介しているので、合わせて読んでみて欲しい。

以上2つの要素、「話す内容」と「デリバリー(見せ方)」を意識してブラッシュアップしていくことで、スピーチのクオリティは確実に高まる。自分の得意・不得意やスピーチがオンラインかオフラインかなどの形式も考慮しながら、この2つを磨いていくことで、あなたのスピーチは劇的に改善していくだろう。

スピーチのゴールは何よりも「聞き手にあなたが伝えたいことが伝わること」である。ぜひ、内容と伝え方をセットで磨き上げる意識を持ってほしい。

ストーリーにユーモアを加えるには、当日のデリバリーが大切。デリバリーとは、本番での話し方。テンポ、声の抑揚、リズム、声の大きさ、間の取り方の5つが重要な要素となる。自分の話す姿をリハーサルでビデオに撮って観察し、これらの5つのポイントが自分でできているかどうかを注視することが、デリバリー力向上の鍵だ。

3:スピーチの準備フロー

スピーチの成功は準備段階で8割が決まる、と私は常にお伝えしている。実はこれ、とても大事なことである。では、具体的にどのような流れで準備を進めればよいのか? ここではスピーチ準備のフローを7つのステップで詳しく解説していく。

①スピーチの目的を明確にする

まず最初に、あなたがスピーチをする目的を明確にしなければならない。日常会話とスピーチとの違いはここにある。日常会話には明確なゴールがなくても構わないが、スピーチは必ず聞き手に何らかの影響を与えることを目的としている。

私がいつもお伝えしている目的設定の考え方は、「PAINT」というものだ。

これは次の5つの目的を示している。

-

Persuade(説得する)

-

Action(行動を促す)

-

Inspire(励ます・感動を与える)

-

Notify(知らせる・伝える)

-

Think(考えさせる)

例えば、会社でプロジェクトの方針について話す場合は、PersuadeやInspire、つまりメンバーを説得して一つにまとめたり、士気を高めたりすることが目的になるだろう。友人の結婚式でのスピーチなら、NotifyやInspire、感謝やお祝いの気持ちを伝えることが目的となる。目的が違えば内容や伝え方も異なるため、ここを明確にすることが第一歩だ。

スピーチやプレゼンの本質は、聞き手に影響を与え、行動や考え方を変化させることにある。この記事では、PAINT(Persuade, Action, Inspire, Notify, Think)の5つの具体的な目的を解説し、効果的な実践方法を提示することで、スピーチやプレゼンが持つ無限の可能性を引き出す方法を紹介している。

②聞き手は誰か? どんな人かを調べる

あなたがメールを受け取る時を考えてみてほしい。興味のないメールは迷惑だが、興味のあるメールならむしろ感謝するだろう。スピーチもこれと同じである。聞き手の興味や関心、知識レベルに合わない話は迷惑となってしまう。

多くの人は、スピーチの準備を「自分が伝えたいこと」から始めてしまいがちだ。そうすると、スピーチは自己中心的になり、聞き手に届かない。一流のスピーカーは必ず事前に聞き手を調べ、その人たちの興味や関心に合わせてスピーチの内容を調整している。私はこれを「伝える」から「伝わる」スピーチへの転換と呼んでいる。

スピーチの上達には、聴衆に対する理解が欠かせない。ましてやグローバルな舞台で活躍するには、異文化に対する理解とそれに伴った行動ができる人材が必須だ。自身の文化・言語に対する認識はもちろん、相手の文化・言語に対しての知識、観察、理解を通して、その対策を計画的に練り、調整しながらそれを行動に移すことができるかどうかがポイントになる。

③スピーチの条件を把握する

ここで言う「条件」とは、求められている役割や内容、話す場所、持ち時間などを指す。これらの条件を理解せずに準備を始めると、必ず途中で迷走する。準備の段階から「誰に」「何を」「どのくらいの時間で」伝えるのかを意識すると、自ずと伝わりやすいスピーチになる。

④スピーチの構成を作成する

スピーチの構成は論理的に話すために必要なだけでなく、聞き手の感情や倫理観にも響く重要な役割を持っている。

まずはあなたが伝えたい「ワンビッグメッセージ(1つの最重要メッセージ)」を設定しよう。スピーチの中で伝えたいことが多すぎると聞き手は混乱する。ワンビッグメッセージは、日本語なら20語以内、英語なら10ワード以内に絞ると効果的である。

その上で、以下の流れで内容をまとめていく。

-

ブレインストーミング

まず思いつく限りの情報やアイデア、熱い想いをポストイットなどで書き出す。ここでは一切の評価をせず、自由に書き出すことがポイントだ。私はこの作業はとても楽しいと感じる。 -

内容の絞り込みとグルーピング

書き出した内容の中から類似した項目をグループ化し、それぞれのグループにタイトルを付ける。その際、聞き手の興味や知識レベルに合わせた構成を意識して、最終的に3つに絞るとよい。 この時、ワンビッグメッセージに合わない項目は思い切って削除しよう。私は、この削除する作業がとても辛い場合がある。話し手としては、どの情報も重要で、捨てがたいと思ってしまう。しかし、少し冷静になって、時間を置いて、例えば、翌日の朝などに見返して、聞き手の立場に立って考えてみる。そうすると、直接関係ない項目がはっきり分かったり、返って情報が多いと混乱するな、という思いにたどり着く。

スピーチの構成方法としては、「起承転結」「ロジックツリー」「PREP法(結論→理由→具体例→結論)」「サンドイッチ方式(結論→根拠3つ→結論)」「ブレイクスルーの9段階構成」「ストーリー展開」などがある。短時間の場合はPREP法やサンドイッチ方式が効果的だ。

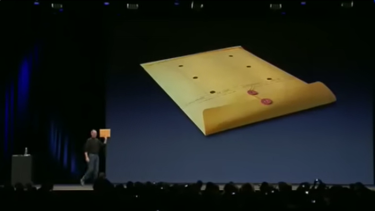

根拠やサポートメッセージを3つに絞る、というのは理由がある。心理学的に言って、人は、2つだと物足りない、4つだと多いと感じるようなのだ。有名なスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学のスピーチは、構成を3つの要素に分けてわかりやすく伝えている。

一つのスピーチには一つのワンビッグメッセージ、これが成功するスピーチの基本である。メッセージを一つに絞るには、自分の考えをよく整理し、思いつくものを全て書き出した後、その中から一番しっくりくるものを選ぶ。それが20字で表現できなければ再考する。そのプロセスを繰り返すことが大切だ。

⑤原稿を作成する

構成が決まったら、具体的なスピーチ原稿を作成しよう。スピーチに慣れていない場合は、箇条書きよりも話し言葉に近い文章で原稿を作成することをおすすめする。なぜなら、本番で焦って追加情報を思いつく必要がなくなり、落ち着いて話すことができるからである。

⑥制限時間に合わせて内容を調整する

時間管理はスピーチの成功に直結する要素である。時間内に話し終わらないと聞き手の集中力は切れてしまう。また、スピーチコンテストなどでは時間オーバーは失格になるため、制限時間の管理は非常に重要である。

人が話すスピードは1分間で約300文字、3分間なら約900文字が最も聞き取りやすいとされる。原稿を書く際は、この目安をもとに逆算して文字数を調整するとよい。

⑦リハーサルを徹底する

最後に、自分のスピーチを必ずリハーサルしよう。スマートフォンなどで録画や録音をすると、自分でも気づかなかった癖や改善点が見えてくる。また、家族や同僚、友人に聞いてもらいフィードバックを受けることも効果的だ。

以上のフローに沿って準備を進めることで、あなたのスピーチは確実にレベルアップする。何度も繰り返し練習し、万全の準備で本番に臨もう。

準備とリハーサルが十分にできていれば、過度な緊張は避けられる。聴衆のニーズを理解することも、構成の工夫や目的の明確化も、スライドの準備なども全て準備の一環だ。当日のハプニングやどんな聴衆が集まるかも予め想定して、聴衆とのやりとりやアイコンタクトや、ジェスチャーも事前に練習すれば良い

4:スピーチ構成・原稿作成時のコツ

スピーチを成功させるには、内容をどう構成し、それをどう伝えるかが非常に重要だ。ここで私がブレイクスルー基礎コースで教えている、実践的かつ効果的な原稿作成時のコツを8つに分けてお伝えしたい。

① ブレイクスルーが提唱する9段階構成を活用する

弊社が長年スピーチを指導する中で開発したのが、9段階構成法である。この構成法は、「オープニング」「3つのサポートポイント」「クロージング」という5つの主要要素を、間に短い「つなぎの言葉(transitional phrase)」を挟んで明確に区切ることで、合計9つのパートに分割する方法だ。

この構成に従えば、聞き手は迷わずスピーチについていけるようになる。

② オープニングでテーマを明確にする

スピーチ冒頭で最も伝えたい結論や概要(ワンビッグメッセージ)をはっきり示すことが極めて重要だ。さらに、聞き手に対するロードマップ(道標)として、これからどんな順番で何を述べるか、を語る。オープニンングの最後では、ビッグプロミス、つまり、このスピーチで聴衆が何を得られるか、を明確に謳う。これらの要素を初めに取り入れることで、これから話す内容に対して心の準備を整えてもらうのである。

例えば、セミナーで複数のスピーチが連続するような場面では、冒頭で議題やテーマを明確に伝えることで、聞き手の集中力を維持しやすくなる。また、欧米の文化圏や英語でのスピーチでは特に、結論を先に伝えることが求められる。これは言語的な理由であると同時に、聞き手の理解を促す効果も高いからだ。

【具体例】

-

詳細から始まる場合

「ブレイクスルー基礎コースでは、スピーチ構成、文化の壁を超える方法、ストーリーの活用法などを学べます…」 -

概要から始まる場合

「ブレイクスルー基礎コースは、国際社会で活躍する人のためのスピーチスキルを学ぶオンライン講座です…」

後者の方が内容の理解がスムーズに進むことを実感できるだろう。

オープニングで相手の心を引きつけさえすれば、あとは中身の問題。オープニングでは、結論から話すように心がけよう。誠実さを持って話せばきっとあなたの優秀な技術や開発力、アイディアは正当な評価を受けるだろう。

③ 具体例を盛り込む(4Aを意識する)

スピーチの内容に具体例を盛り込むことで、聞き手の理解度と共感が劇的に高まる。特に次の4つ(4A)を取り入れるとよい。

-

Anecdote(体験談)

-

Analogy(例え話)

-

Acronym(頭字語:例 PREP)

-

Activity(簡単な参加型の活動)

例えば、自分の経験談やわかりやすい数字を示すと、抽象的な内容でも聞き手は具体的にイメージでき、話に没頭してくれるようになる。

④ 一文はシンプルにする

原稿作成の際は、一文をシンプルかつ短くすることを意識するのがポイントだ。目安としては25〜45字程度、つまり息継ぎなしで一息に話せるくらいの長さを目指すとよい。一文が短くシンプルになることで、聞き手は内容を素早く理解できるようになり、スピーチのテンポも良くなる。

「低次元化」するのではなく、子どもでも理解できるように簡潔で明確なメッセージにまとめ上げることが重要である。これが、ワンビッグメッセージを設定する理由だ。

⑤ 聞き手が知らない情報は丁寧に説明する

聞き手にとって新しい、あるいは専門的な情報を伝える場合は、その場で丁寧に解説を加えよう。専門用語や難しい概念を説明なしに使ってしまうと、聞き手の理解が追いつかず、話に集中できなくなる可能性がある。

聞き手の知識レベルを事前に把握し、誰もが簡単に理解できるように噛み砕いて説明することを常に心がけよう。

⑥ 自己開示やアイスブレイクを取り入れる

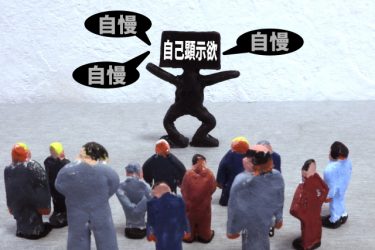

話し手自身の人柄が伝わると、聞き手はリラックスしてスピーチに入り込めるようになる。自己開示やアイスブレイクを意識的に組み込むことで、聞き手との距離が縮まり、信頼感が増す。

ここで重要なのは、アイスブレイクの話題や自己開示が、テーマやワンビッグメッセージに関連していることである。例えば趣味や最近の出来事、特に「失敗談」を積極的に活用すると親近感が湧きやすい。ただし、自慢話にならないよう注意しよう。

成功談ばかりしてしまうと、自慢話に聞こえてしまい、スピーチではご法度。逆に、積極的に失敗談を取り入れることで、聴衆の共感を生み、あなたの真の意図が伝わりやすくなる。失敗談だけで終わらせることなく、必ず成功へと繋がったきっかけになった言葉・出来事を盛り込むことを忘れてはならない

⑦ ストーリーを活用する

スピーチで聴衆の記憶に強く残るのは、何と言ってもストーリーである。長めのストーリーを語る際には必ずクライマックスを設定し、「何を学んだか」「ビフォーアフターでどう変わったか」を明確に示す。

短いストーリーや体験談を挟む際にも、そのストーリーを話すことで伝えたいポイントが明確に伝わるよう工夫する。人は情報をストーリーの形で伝えられると記憶に残りやすいからだ。

⑧ キーフレーズを繰り返す(首句反復)

伝えたいキーワードやフレーズを意識的に繰り返すことで、スピーチ全体を印象深くすることができる。

最も有名な例が、キング牧師の「I have a dream」だ。このスピーチでは17分間で8回、「I have a dream」というフレーズが繰り返されることで、テーマである人種差別の撤廃が強烈に印象付けられた。

このように、スピーチの中でキーとなるフレーズを何度も繰り返す手法(首句反復)を取り入れると、聞き手の記憶に深く刻まれる。

これら8つのコツを実践することで、あなたのスピーチは劇的にレベルアップする。ぜひ、次回のスピーチ作成時から取り入れていただきたい。

5:聞き手への問いかけを取り入れる(エンゲージメント)

あなたは、スピーチをする時、一方的に話すだけになっていないだろうか?

少し考えてみてほしい。あなたが聞き手としてスピーチを聞いているとき、自分がまったく関与できないまま、延々と話が進んでしまった経験はないだろうか?

実はこれ、とても大事なことである。なぜなら、聞き手を置き去りにした一方通行のコミュニケーションほど、退屈で効果の薄いスピーチはないからだ。

では、どうすれば聞き手を巻き込み、スピーチに集中してもらえるのか?

ここで私が強く推奨したいのが、「問いかけ(質問)」を積極的に取り入れるテクニックである。

スピーチに問いかけを取り入れるメリット

スピーチの冒頭やセクションの切り替えなどで、聞き手に向けて問いかけをすると、聞き手はその質問を自分の中で考えるようになる。こうすることで、聞き手自身がスピーチのテーマを「自分事」として感じられるようになり、話への関心や集中力が飛躍的に高まる。

例えば、あなたがスピーチを始めるとき、こんな問いかけからスタートしてみてはどうだろうか?

-

「皆さんはこれまで、こんな経験はないだろうか?」

-

「ここで少し考えてみてほしい」

-

「あなたならこの問題にどう対処するだろうか?」

こうした質問を聞き手に投げかけることで、単に情報を伝えるだけでなく、聞き手が自身の経験や考えと照らし合わせながらスピーチを聞くことができるようになる。

一方向から双方向コミュニケーションへ

スピーチで最もよくある課題は、一方向のコミュニケーションになってしまうことだ。私自身も、以前はそのような失敗をしたことがある。しかし、聞き手に問いかけを積極的に投げかけるようになってから、私のスピーチは劇的に改善された。

一方通行から双方向のコミュニケーションへ転換することで、スピーチが生き生きとしたものになり、聞き手の記憶にも残りやすくなる。

時間があるならグループワークも効果的

もし時間に余裕があるのであれば、グループワークを取り入れることもおすすめしたい。隣同士の参加者が、あなたが出した質問について数分間話し合うだけで、場の空気は大きく変わる。

例えばこんな方法だ。

-

「隣の人と、この問題について1分間話し合ってみてください」

-

「3分間で、あなたのグループの意見をまとめてみましょう」

短時間のグループワークを挟むだけで、聞き手はスピーチの内容をより深く理解し、自分の考えとして吸収できるようになる。さらに、会場全体が活気づき、スピーチそのものへの満足感も高まるのだ。

以上のように、聞き手への問いかけを積極的に取り入れ、双方向のコミュニケーションを生み出すことで、あなたのスピーチは飛躍的に効果的になる。ぜひ、次回のスピーチから活用してみてほしい。

6:スピーチの話し方のコツ(デリバリー)

あなたは、スピーチをするときに「話す内容」だけでなく、「話し方」を意識しているだろうか?

実はこれ、とても大事なことである。なぜなら、同じ内容のスピーチでも、話し方(デリバリー)が違えば、聞き手に与える印象は大きく変わるからだ。

それでは、スピーチのデリバリーを改善するための7つのコツを詳しく紹介しよう。

① ゆっくり・はっきり話す(緩急をつける)

スピーチの場では、緊張からつい早口や曖昧な発音になりがちである。そのため、意識的にゆっくり・はっきりと話すことが重要だ。特に大切なポイントではゆっくりと、大きな声で伝えることで、聞き手に強い印象を与える。

しかし、「常にゆっくり」がベストではない。単調な話し方だと聞き手は飽きてしまうため、慣れてきたらテンポに緩急をつけよう。早口な部分とゆっくりな部分を効果的に使い分けることで、聴衆をぐいぐい惹きつけることができる。

② 繋ぎ言葉(フィラーワード)に注意する

多くの人が無意識に使ってしまう「えー」「あのー」「えっと」などの繋ぎ言葉は、話し手の印象を悪くし、話のリズムを乱してしまう。

自分がどれだけ繋ぎ言葉を使っているかに気づくためには、自分のスピーチ練習を録音するとよい。次の言葉が浮かばないときは、焦らずに黙って間を取ろう。適切な間を作ることで、逆にスピーチが聞きやすくなり、プロのような落ち着いた印象を与えることができる。

③ 自分の言葉で話す

心に響くスピーチとは、話し手自身の言葉で語られたものである。原稿を作り込んだり、丁寧な言葉を使ったりすることも大切だが、そればかりに囚われてしまうと、聞き手との距離が遠くなってしまう。

大切なのは、フォーマルとカジュアルな表現を意識的に混ぜることだ。丁寧な言葉を話したら次は少しカジュアルに話す、というように変化をつけることで、聞き手との距離が縮まる。最近はAI生成の原稿をそのまま読む人もいるが、それはおすすめしない。自分の言葉に変えてこそ、スピーチに魂が宿る。

④ 一人ひとりと会話するように話す(アイコンタクト)

スピーチの際、聴衆をひとかたまりで捉えるのではなく、一人ひとりに向けて会話する意識で話すことが重要である。アイコンタクトを取ることで、聞き手は「自分に語りかけてくれている」と感じ、集中力が高まる。

また、どうしても原稿を読む必要がある場合でも、アナウンサーのように自然な抑揚をつけてゆっくり丁寧に読むことで、好印象を与えることができる。

⑤ 姿勢を正す

スピーチ中の姿勢は話し手の印象を大きく左右する。不必要な動きや落ち着きのなさは、聞き手を不安にさせ、印象を悪くしてしまう。

背筋を伸ばし、もたれかからずに安定した姿勢を保つことを意識しよう。自分のスピーチをビデオに撮影して確認すると、自分では気づかなかった癖に驚き、改善につながるだろう。

⑥ ボディランゲージを活用する

非言語コミュニケーション(ボディランゲージ)を使うことで、スピーチはさらに表現豊かになる。特に日本人は、国際的に見ても、非言語コミュニケーションが得意なので、日本人らしいボディランゲージを自然に使うことで、この強みを活かすことをおすすめする。

(6−1)ジェスチャー

ジェスチャーは話の内容を視覚的に伝えるため効果的である。例えば、二項対立を説明するときには、左右の手を交互に使って視覚的に示すことで理解を助ける。ただし、自分らしく自然に行えるジェスチャーにとどめよう。

(6−2)声のトーン

声の強弱・高低・長短など、声のトーンを意識的に使い分けることで、スピーチにメリハリが生まれ、聞き手の注意を引きつける。物の大きさや重要性を表現するのにも声のトーンを活用するとよい。

(6−3)表情

表情は、聞き手が話し手の感情に共感するための重要な要素である。緊張で硬い表情になってしまうと、聞き手も緊張してしまうので、リハーサル時に鏡を使って表情を確認し、リラックスした笑顔でスピーチに臨もう。

⑦ ステージング(空間を意識した演出)

ステージングとは、話すときの動きを通じて物語や状況を視覚的に表現する手法である。例えば、時間経過を表現する時には、自分から見て右から左(聴衆から見て左から右)へ動くことで、時間の流れを表現できる。こうした視覚的な表現は、聴衆の理解や印象を強化するために非常に効果的である。

以上のデリバリーのコツを取り入れることで、あなたのスピーチはよりプロフェッショナルに、より心に響くものになる。ぜひ次の機会から、ひとつでも実践してみてほしい。

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

ブレイクスルー・スピーキングでは、「グローバル・パブリックスピーキング」の指導をしていますが、それを体現している日本人を挙げるとしたら、私は真っ先に豊田章男さんを思い浮かべます。今回は豊田さんがバブソン大学で行った卒業式スピーチの優れた点を、ブレイクスルー・メソッドに従って解析します。

7:スピーチ練習時のコツ

スピーチを成功させるには、練習が欠かせない。しかし、ただ漫然と練習するのではなく、より効果的にスピーチの質を高めるための工夫がある。ここで紹介する3つのコツを取り入れて、スピーチ本番での成功確率を格段に高めてほしい。

① 録音・録画で自分を客観的に確認する

私はこれまで多くの方々にスピーチ指導をしてきたが、自分の話す姿を録音・録画して見返すことほど効果的な練習方法はないと実感している。録音によって自分の声の大きさ、スピード、抑揚、そして繋ぎ言葉(フィラーワード)の頻度を客観的に確認できる。また、録画では姿勢やボディランゲージ、アイコンタクトの状況まで確認可能だ。

実際に自分の姿を映像で見ると、驚くほど多くの改善点に気付ける。恥ずかしいかもしれないが、誰もが通る道であり、スピーチ上達には避けて通れない重要なプロセスなのだ。

② スピーチをする環境に慣れておく

スピーチが苦手だという人の中には、本番の環境に飲まれてしまう人が少なくない。普段と異なる会場や大勢の人々の視線を浴びると緊張してしまい、本来の力が出せなくなるのだ。

この対策としておすすめなのが、本番と同じ環境に事前に慣れておくこと。会場の広さや音の響き、聴衆席の配置などを確認し、できればその場所で事前に少しリハーサルしておく。私自身もスピーチ本番の前に必ず会場に足を運び、無人の会場で満席の聴衆を想像し、少し緊張を味わっておく。これにより、本番では驚くほどリラックスして話すことができるのだ。

③ イメージトレーニングで成功体験を作る

最後におすすめしたいのは、イメージトレーニングである。頭の中でスピーチの流れを繰り返しシミュレーションするだけでなく、スピーチが大成功し、聴衆から拍手喝采を受ける姿まで鮮明にイメージしてほしい。

このようなポジティブなイメージを繰り返し描くことで、自己効力感が向上し、心理的にも自信がつく。自分は成功できると強く思い込むことができれば、本番当日、過度な緊張や焦りを感じることなく、堂々とスピーチに臨めるはずだ。

そして、イメージした内容を、ぜひ実際のリハーサルでも行ってみよう。頭の中で描いた理想のスピーチを、現実のものに近づけることができるはずだ。

8:その他のスピーチのコツ・心構え

最後に、スピーチをするうえで役立つ心構えや、よくある失敗を防ぐためのコツをお伝えしよう。ここまでにお話ししたテクニックに加え、このような「心の準備」をしておくことが、いざ本番という時に大きな力となるのである。

① ハードルを上げすぎない

スピーチの準備をしていると、つい「完璧を目指さなければ」と意識しすぎてしまうことがある。しかし、ハードルを高く設定しすぎると、そのプレッシャーで逆にミスが増えてしまうこともある。私が多くの受講生に伝えているのは、「完璧を求めない」ということだ。あなたはすでに十分練習を重ねている。その努力した自分自身を信じ、本番に臨んでほしい。

聞き手に伝えたいメッセージがきちんと伝われば、それで十分だ。多少の失敗やミスは誰にでもあるものだから、完璧を目指すのではなく、伝わるスピーチを目指そう。

② 暗記はしない(無理に覚えない)

スピーチの理想は、何も見ずにすらすらと自然に話すことであろう。しかし、無理に暗記をして本番を迎えるのはおすすめしない。暗記に集中すると、「絶対忘れてはいけない」というプレッシャーが生じ、それが新たな緊張の原因になってしまうことがある。

私自身のやり方は、原稿を完璧に準備した上で、本番ではそれをあえて忘れるようにするという方法である。その場の雰囲気や聞き手の反応を見ながら話すことで、より自然なスピーチになるからだ。ただし、正確に伝えるべき情報や、突然頭が真っ白になった時のために、簡単な構成やメモだけは手元に置いておくようにしている。

多少、用意した原稿とは違った内容を話しても、それで問題はない。気楽な気持ちで、聞き手とコミュニケーションを楽しもう。メモを手元に置き、忘れたら見返すくらいの気持ちでいるのが、精神的にもベストである。

スピーチ・プレゼンの達人、と言ったら、まず頭に浮かぶのが、スティーブ・ジョブズではないでしょうか。 彼のスタンフォード大学での卒業式スピーチが特に有名ですが、私は特に秀逸だと考えているのは、2008年のMacBook Airの発表会でのプレゼンです。 彼がひそかに活用していた手法は?それがどのように具体的に活用されていたのか?解説していきます。

まとめ:スピーチ力を磨いて、人生を変えよう

本記事では、スピーチが上手くいかない原因から、具体的な準備フロー、構成のポイント、そして聞き手を巻き込むコツ、話の構成、原稿作成時のコツ、デリバリーのポイント、練習方法、さらに、本番での心構えに至るまで、スピーチに必要なノウハウを徹底的に解説してきた。スピーチのスキルは、職業や立場に関係なく、どんな場面でも役立つ汎用性の高いスキルである。

あなたがスピーチをする時、緊張したり、完璧を求めすぎたり、人の目を気にしすぎてしまうのは自然なことだ。しかし、そこから一歩進むためには、しっかりとした準備を行い、自分ではなく聞き手を意識したスピーチを心がける必要がある。

今日ご紹介した方法を実践することで、あなたのスピーチは「伝える」から「伝わる」へと大きく変化するだろう。スピーチが上手くなるというのは、小さな意識の積み重ねなのである。

まずはここで挙げたコツやテクニックを一つずつ取り入れ、自分自身のスピーチを変えていってほしい。必ずや、あなた自身が驚くほどの変化が訪れることを約束しよう。

弊社ブレイクスルーでは、あなたの話す力を着実に伸ばすための基礎コースだけでなく、実践的で即戦力となるスキルを身につけられる実践コース、さらに一人ひとりに合わせた個人コーチングも提供している。

ぜひ、あなた自身のスピーチスキルを磨き、より良い人生やキャリアを築くために、これらのコースを積極的に活用してほしい。

スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ

<スピーチのコツを学べる授業をご紹介>

ブレイクスルーでは、自宅から手軽に受講できるオンライン講座をご用意している。スピーチを苦手と感じる方も、もっとスピーチを極めたい方も、ぜひこの機会にスピーチのプロフェッショナルが指導する授業を受けて、あなたの話し方を劇的に変えてみてはいかがだろうか。

基礎コース:ブレイクスルー(BT)メソッドでスピーチの基本と効果的なコツを学び、「伝える」から「伝わる」スピーチへの転換を!

ブレイクスルーメソッド™とは、米国でプロスピーカーとして長年活躍する当メディア編集長であり、ブレークスルースピーキング代表の信元が、自身の経験と知識を集約し、日本人がグローバルな舞台で活躍するために開発したスピーチ学習オンライン型双方向講座である。

本メソッドは数多くのスピーチ・プレゼンスキル向上法から最も重要なエッセンスを抽出し、特に日本人が国際的な環境で活躍できるよう工夫されている。

基礎コース修了後には、さらに実践的なスキルを身につけられる実践コースも用意されている。定期的に受講者一人ひとりの進捗を確認しながら、それぞれに最適化された指導を受けることができ、国際舞台で活躍することを目指し、スピーチの基礎をマスターしたい方にも最適である。少人数制であるため、個人レッスンに近いクオリティが特徴だ。また、段階的にステップアップを目指すことも可能だ。

さらに高度な指導を希望する方には、個人コーチングも用意されている。

本ウェビナー基礎コースを受講することで、世界基準のビジネス特化型スピーチ・プレゼン術を最短かつ効果的に習得できる。私自身が講師として指導を行っているストーリー『私がブレイクスルーメソッドの伝道師になった理由とは』でも触れているように、本講座にはスピーチに必要なノウハウが凝縮されている。スピーチやプレゼンの技術を真剣に学びたいと思っているあなたに、強くおすすめしたい。

ぜひこのオンライン基礎コースで、1ヶ月間、あなた自身のスピーチのブレイクスルーを体験してみてほしい。

ウェビナー基礎コースに関するよくあるご質問: スピーチ初心者でも大丈夫?忙しくてもついていける?そんな不安にお答えするブレイクスルー・ウェビナー基礎コースのFAQ集。受講形式やサポート体制、参加者の声まで、あなたの疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。