朝礼でのスピーチが憂うつだ、そう感じたことはないだろうか。

急に順番が回ってきて、何を話せばいいかわからない。緊張して頭が真っ白になる。あるいは、スピーチの意味自体に疑問を感じる。。。そんな経験があるかもしれない。だが、安心してほしい。朝礼スピーチが苦手なのは、あなただけではない。むしろ、多くの人が同じような悩みを抱えているのである。

この記事では、朝礼スピーチに対する苦手意識を克服するために、まずは「なぜスピーチが苦手と感じる人が多いのか」について解き明かす。さらに、会社が朝礼スピーチを行う本当の理由と目的、そして、初心者でも実践できるスピーチの基本的な型(PREP法)について、わかりやすく解説していく。さらに、後半では、スピーチのネタ10選と、具体的な事例、さらに、コツや注意点も述べていく。

この記事を読むことで、朝礼スピーチが「怖いもの」から「自分を高めるチャンス」へと変わるだろう。スピーチへの苦手意識を克服し、自信を持って話せるようになるきっかけを、ぜひここからつかんでほしい。

この記事の内容

1. スピーチが苦手な人が多い、そのワケとは?

「次はあなたの番で、朝礼スピーチをお願いします」——そう言われた瞬間、どこか重たい気持ちになったことはないだろうか。「何を話せばいいか分からない」「人前で話すのが怖い」「そもそも朝からそんなテンションじゃない」——実は、そう感じている人は、あなただけではない。

スピーチが苦手な人が多いのには、れっきとした理由がある。それは、これまでその力を伸ばす機会がなかったからである。特に日本では、長い間「黙っていることが美徳」「目立たないことが正しい」という価値観が根付いてきた。学校の授業では「発表する側」よりも「静かに聞く側」が圧倒的に多く、「人前で堂々と話す」という経験が積みにくい環境だったのだ。

もちろん、最近では教育現場でもプレゼンテーションやディスカッションの機会が増えつつあるが、それでも大人になって社会に出てから、いきなり「はい、今日から皆の前でスピーチして」と言われれば、戸惑うのは当然である。

さらに、「スピーチのネタが思いつかない」「話す内容が仕事に関係ないようで気が進まない」「うまく話せなかったら恥ずかしい」など、不安や抵抗を感じる要素はたくさんある。特に、「出るくいは打たれる」という空気の中で育ってきた人にとっては、人前で自分の考えを述べることそのものがハードルに感じられるだろう。

だが、ここで一つ知っておいてほしい。スピーチが苦手なのは、あなたの能力の問題ではない。その多くは、「慣れていないだけ」「準備の仕方を知らないだけ」なのだ。だからこそ、コツさえつかめば、誰でも朝礼スピーチは上達できる。

このブログでは、「朝礼スピーチは苦手」と感じているあなたのために、準備の方法から、話しやすいネタの選び方、そして実際の例文まで、実用的な内容をわかりやすく紹介していく。

次のスピーチで、「ちょっと話してみようかな」と思えるようになる。その第一歩を、一緒に踏み出してみてほしい。

あがり症を克服するには、心理面と技術面でのアプローチが重要だ。心理面では、イメージトレーニングで自分の思い込みを取り除き、スピーチに対する新しいセルフイメージを構築しよう。技術面では、スピーチの準備に時間をかけたり、構成を工夫したり、当日のとっさの対策をトレーニングすることで、必ず克服できる。

2. 会社の朝礼で短いスピーチを行う理由と目的

「仕事に直接関係があるわけでもないのに、なぜ朝からわざわざスピーチをしなければならないのか?」——そう疑問に思ったことはないだろうか。忙しい朝、準備もなく急に話を振られるのは気が重い…という気持ちも、よくわかる。しかし、実は朝礼でのスピーチには、ちゃんとした“理由”と“目的”があるのだ。

会社によって運用の仕方には違いがあるが、多くの場合、短いスピーチを取り入れることには、次の3つのねらいがある。

1) チームの雰囲気を整え、前向きな一日をスタートさせるため

一人のスピーチが、その日の職場の空気を左右する——といっても過言ではない。朝礼スピーチは、朝のけだるい空気を切り替え、チーム全体に活力をもたらすための“音頭取り”のような役割を果たす。特に、ポジティブな話題や共感を呼ぶ話が出ると、それだけでチーム全体の表情がやわらぎ、明るい一日のスタートを切ることができるのだ。

2) お互いを知り、信頼関係を育てるチャンスになる

同じ職場で顔を合わせていても、「その人が何を大切にしているのか」「どんな価値観を持っているのか」を知る機会は意外と少ない。朝礼スピーチは、そうした“人となり”が垣間見える貴重な時間である。

特に最近は、以前のような飲み会や雑談の時間が減り、社員同士が個人的な話をする機会が限られてきている。だからこそ、スピーチでちょっとした日常や感謝の気持ちを話すことが、チーム内の親近感や信頼を築くきっかけになる。上司が自分の失敗談や嬉しかった出来事を話すだけでも、部下は「ここでは安心して話していいんだ」と感じられるようになるのだ。

3.)「伝える力」「考える力」を伸ばす、絶好のトレーニングの場

ビジネスの現場では、「何を伝えるか」だけでなく、「どう伝えるか」がますます問われる時代である。朝礼の短いスピーチは、限られた時間で要点をまとめ、人前で話す訓練ができる貴重な機会だ。

上司への報告やクライアントへの提案、会議での発言など、あらゆる場面で必要となる「伝える力」は、こうした小さな実践の積み重ねによって磨かれていく。また、スピーチのネタを探すために新聞やニュースに目を通すことで、自然とアンテナの感度が高まり、仕事にも活かせる情報収集力が身についていく。

こうして見ると、朝礼スピーチは決して「意味のない儀式」ではない。むしろ、チームの空気を整え、信頼を築き、自分の成長につながる絶好のチャンスなのである。

苦手意識を持つのは当然だが、少し見方を変えるだけで、「これは意外といい機会かも」と感じられるようになるはずだ。

即興スピーチで成功するコツは、機会を作って練習し、場慣れしておくこと。質問を想定し準備する。パターンを覚えてそれにスピーチを当てはめる訓練。最初に頭に浮かんだ直感を信じてそのトピックを話すこと。一つのメッセージを明確に、具体的に語ること、が重要になる。

3. スピーチの基本の流れ

「スピーチをしてください」と言われて、一番困るのは「何からどう話していいのか分からない」ということではないだろうか。頭の中にいろいろなことが浮かんでは消え、結局まとまりのない話になってしまう。これでは、聞き手にとっても「何が言いたかったの?」とモヤモヤが残ってしまう。

実は、スピーチには“流れ=型”がある。

この型に沿って話を組み立てれば、内容が自然と整理され、聞き手にも伝わりやすくなる。スピーチの上手さは「センス」ではない。構成のコツを知っているかどうか、それだけで大きく差が出るのだ。

スピーチの型として「起承転結」はなぜ向かないのか?

学校でよく教えられる「起承転結」は、物語を語るときには効果的な構成である。しかし、短時間で結論を明確に伝える必要がある朝礼スピーチでは、この型はあまり向いていない。特に「転」の部分にこだわってしまうと、話が脱線したり、まとまりを欠いてしまったりすることが多い。

話に起伏をつけようとして「転」を盛り込みすぎると、聞き手は混乱し、「結論は何だったのか?」と感じてしまうのだ。

もし「起承転結」の構成に慣れている人であれば、オープニング(起)→ ボディ(承・転)→ クロージング(結)というように、シンプルに3つに分けて捉えるといいだろう。だが、特に初心者には、もっと分かりやすく、話す内容を明確に伝えられる「PREP法」がおすすめである。

その前に最重要:ワンビッグメッセージを決めよう

PREPの型に沿って話す前に、何よりも大切な準備がある。

それは、「このスピーチで、自分は何を一番伝えたいのか?」という核心メッセージをはっきりさせることだ。

ブレイクスルースピーキングでは、これをワンビッグメッセージと呼んでいる。

話す内容を考える前に、「自分が本当に言いたいことは何か?」を自問し、それを日本語なら20字以内にまとめてみてほしい。

たとえば——

「日々の感謝を忘れずにいたい」

「小さな挑戦の積み重ねが自信になる」

「頼ることは弱さではなく、チーム力だ」

このワンビッグメッセージが決まっていれば、話がぶれることがなくなり、構成もスムーズに作れる。つまり、スピーチの準備は、“何を話すか”ではなく、“何を一番伝えたいか”から始めるのが成功の秘訣なのである。

一つのスピーチには一つのワンビッグメッセージ、これが成功するスピーチの基本である。メッセージを一つに絞るには、自分の考えをよく整理し、思いつくものを全て書き出した後、その中から一番しっくりくるものを選ぶ。それが20字で表現できなければ再考する。そのプロセスを繰り返すことが大切だ。

初心者でも使える!PREP法という構成

そして、次に活用したいのがPREP(プレップ)法である。

PREPは、短い時間でも話の流れが明確になり、聞き手に伝わりやすい構成として、初心者にも非常に使いやすい。

PREPをお勧めする、もう一つの大きな理由は、「自分にとって、ワンビッグメッセージとは何か?」を明確にするとてもいい手段・訓練だからだ。よく「あの人の話は何を言っているのかよくわからない」と言われる、その原因は、ワンビッグメッセージの欠如なのだ。

【PREPとは】

PREP法とは、短い時間で説得力あるスピーチをするための、シンプルで論理的な話の型である。

以下の4つの流れで構成されている:

P:Point(結論) → R:Reason(理由) → E:Example(具体例) → P:Point(もう一度結論)

この順番に従うことで、話が一本の筋として通るようになり、聞き手も内容を素直に受け取りやすくなる。

【PREPの4ステップと実践のコツ】

(1)Point(結論)

最初に、あなたのワンビッグメッセージをここに持ってきて、明確に主張を述べる。

たとえば、「今日は“人に感謝すること”の大切さについてお話しします」とテーマをはっきり打ち出そう。

いきなり結論から話すだけでも十分に伝わる。 慣れないうちは、いきなり結論からズバッと言ってしまっても良い。その方が斬新で新鮮な響きを持つ場合がある。慣れてきたら、「最近〇〇が話題になっていますが……」などの導入文をつけても良い。

(2)Reason(理由)

次に、そのメッセージに至った理由を簡潔に伝える。

「なぜなら、感謝の気持ちを意識するだけで、周囲との関係がより良くなるからです」など、短く、要点だけに絞るのがポイント。

(3)Example(具体例)

続いて、あなた自身の経験や身近な出来事を紹介しよう。

たとえば、「昨日、同僚が資料作りを手伝ってくれて、“ありがとう”と伝えたら、笑顔で“任せてください”と返してくれて、とても嬉しかったんです」など。

特に失敗談やちょっとした日常エピソードは、聞き手との距離を縮めやすい。

(4)Point(再度結論)

最後にもう一度、最初の結論を繰り返して締める。

「だからこそ、感謝の気持ちはその場でしっかり伝えることが大切だと、私は思います」などとまとめると、スピーチがすっきり終わる。

このポイントを最初と最後に言って、繰り返すというのが、実は、本当のミソなのだ。大事なことは何回も述べることで、相手の記憶に残る。しかも、最初と最後は、脳に対して特に印象に残りやすい。 こんな流れで、一度、話を作ってみて、リハーサルをしてみよう。

準備のコツ:構成は「簡単なメモ」で十分

スピーチを原稿丸ごと覚えようとすると、かえって緊張が高まり、頭が真っ白になることがある。

だからこそ、話す内容は「キーワードだけのメモ」にとどめるのがベストだ。

たとえば、

- Point:感謝の気持ちはその場で伝える

- Reason:関係性が良くなる

- Example:昨日の同僚とのやりとり

- Point(再):やはり感謝の言葉は大事

このようにメモを作っておけば、構成が頭に入りやすく、自然な言葉で話すことができる。

また、以下はスピーチ時間に合わせた文字数の目安である。

-

1分間スピーチ:約300文字

-

3分間スピーチ:約900文字

これを意識しながら練習すれば、時間オーバーの心配もなくなるだろう。

まずは、ワンビッグメッセージを決めて、PREPに当てはめてみること。それだけで、スピーチは驚くほど話しやすく、伝わりやすくなる。

次に、いよいよもっと具体的に「おすすめスピーチネタ」をご紹介しよう。

準備とリハーサルが十分にできていれば、過度な緊張は避けられる。聴衆のニーズを理解することも、構成の工夫や目的の明確化も、スライドの準備なども全て準備の一環だ。当日のハプニングやどんな聴衆が集まるかも予め想定して、聴衆とのやりとりやアイコンタクトや、ジェスチャーも事前に練習すれば良い

4. おすすめスピーチネタ10選

【緊張しにくいネタ】(話しやすく、準備もラクなテーマ)

1. この一週間で「ありがとう」と思ったこと

解説:感謝の気持ちを話すことは、非常にポジティブであり、周囲にも良い影響を与えるテーマである。何か特別な出来事でなくても、日常の中で「ありがとう」と思った瞬間を振り返ることで、自然と心が温かくなる。感謝を伝えることは、信頼関係を深めるためにも大切であり、何気ないことに気づく力も養われる。

-

Point:感謝の言葉は、小さな信頼関係を生む。

-

Reason:なぜなら、感謝の気持ちを言葉に出すことで、お互いが前向きになるからである。

-

Example:たとえば今週、同僚が忙しい中で資料を手伝ってくれ、「本当に助かりました、ありがとう」と伝えたら、「こちらこそ」と笑顔で返してくれて、温かい気持ちになった。

-

Point(再):だからこそ、日々の感謝をきちんと言葉にして伝えることが大切だと思う。

2. 最近あった「ちょっと嬉しかったこと」

解説:嬉しかった出来事をシェアすることも、スピーチをスムーズに進めるための良い方法である。自分がどんなことで喜びを感じたかを話すことで、自然と明るい雰囲気が生まれ、聞き手にもポジティブな気持ちを伝えることができる。日常の中で、気づかないうちに幸せを感じる瞬間を見つける力も身につく。

-

Point:嬉しかった出来事をシェアすると、気持ちが明るくなる。

-

Reason:なぜなら、誰かのポジティブな体験は、周りにも良い影響を与えるからである。

-

Example:今週末、久しぶりに家族と夕食を囲み、普段できない話をたくさんして心が温かくなった。

-

Point(再):こうした小さな嬉しさも、共有することで周囲にポジティブな連鎖が生まれると思う。

3. 最近ハマっている趣味やリフレッシュ方法

解説:自分の趣味やリラックス方法を話すことは、初心者でも安心して取り組めるテーマである。自分の好きなことについて語ることで、自然とリラックスでき、スムーズにスピーチが進む。趣味を通じて得た新しい気づきや感情をシェアすることで、相手との共感も生まれやすくなる。

-

Point:自分に合ったリフレッシュ法を持つことは大切だ。

-

Reason:なぜなら、心の余裕ができると、仕事や人間関係もスムーズになるからである。

-

Example:最近、朝5分間だけストレッチをすることにハマっている。たった5分でも体が軽くなり、一日がスムーズに始まる。

-

Point(再):だからこそ、自分なりのリセット方法を持っておくことは大切だと思う。

4. 季節の話題と、最近の楽しみ

解説:季節をテーマにすることで、自然に会話の流れが生まれる。特に日本には四季があり、それに関連する出来事や感じることを話すと、聞き手も共感しやすくなる。また、季節にちなんだ体験を共有することで、スピーチに深みが増し、興味を引きやすくなる。

-

Point:季節を意識して暮らすと、毎日が豊かになる。

-

Reason:どうしてかというと、忙しい中でも自然や行事に目を向けることで、心に余裕が生まれるからである。

-

Example:最近は朝の空気が涼しくなり、通勤前に少しだけ近所を散歩するようになった。季節の移り変わりを肌で感じると、気持ちがリフレッシュする。

-

Point(再):小さな季節の変化に目を向けることが、毎日を丁寧に生きるヒントになると思う。

5. 今日の天気と気分

解説:天気を切り口にするのは非常に簡単で、誰でも話しやすいテーマである。特に朝礼などでは、天気に合わせて自分の気分を語るだけで、聞き手との距離が自然に縮まる。天気という共通の話題を通して、自分らしさを加えることで、スピーチの導入として非常に効果的である。

-

Point:天気に合わせて気分を整えることは大事だ。

-

Reason:朝の気持ちの切り替えで、一日の過ごし方が変わるからである。

-

Example:今朝は快晴だったので、いつもより少し早起きしてベランダでコーヒーを飲んだ。それだけで、気分がスッキリした。

-

Point(再):こうした小さな工夫で、毎日を気持ちよくスタートできると思う。

【ちょっとチャレンジングなネタ】(少し考えを整理する必要があるが、成長につながるテーマ)

1. 最近注目しているニュースや社会の動きについて、自分の考えを述べる

解説:社会で起きていることに対して自分なりの視点を持ち、それを言葉にする力は、社会人として必要不可欠なスキルである。たとえ深い知識がなくても、「気になった」「調べてみた」という姿勢そのものが、聞き手の興味や共感を引き出すことにつながる。新聞やニュースアプリなど、身近な情報源を使って、自分なりの視点を整理することから始めてみるとよい。

-

Point:社会の新しい動きに関心を持って学ぶことは、とても大切だし、面白い。

-

Reason:どういうことかと言うと、変化に敏感であることが、柔軟な思考力と行動力を育て、それが自分の仕事の成果に直結するからだ。

-

Example:最近、生成AIの話題が増えており、私も少しずつ調べ始めている。業務効率化の可能性があり、自分の仕事にもどう活用できるか考えるきっかけになっている。自費でセミナーにも行き始めた。

-

Point(再):常に社会の変化に関心を持って、学び続け、それを仕事につなげていきたいと思う。

2. 最近仕事で学んだこと、成長できたと感じたこと

解説:日々の仕事の中での気づきや学びは、誰にでもある。特別な成功体験でなくてもよい。「失敗を通じて何を学んだか」「いつもは気にしていなかったことに気づいた」など、自分自身の変化を言葉にすることで、聞き手にも共感と学びを届けることができる。

-

Point:日常の小さな気づきが、自分の成長につながる。

-

Reason:なぜなら、振り返ることで、自分の言動に至らない点や意味を見出すことができるから。

-

Example:先日、報告書の記述で上司から「相手の立場になって書いてほしい」と一言、言われた。最初は、ムッとしたが、よく自分の報告書を読み返してみると、確かに、自分本位の視点ばかりで、顧客の立場に立っていない部分が多く見受けられた。これでは、サービスの人気が落ちても文句は言えない。以来、「自分が顧客ならどう感じるのか」と、想像力を働かせて考えたり、実際に、顧客の意見をそれとなく尋ねるようにしている。

-

Point(再):一つひとつの経験を成長のきっかけにしていきたいと思う。

3. チームにとってプラスになる情報・考え方を紹介する

解説:朝礼スピーチを、単なる個人の発表にとどめず、「チームのためになること」をシェアする機会と捉えると、意義ある時間になる。実際に試行錯誤の上役立った工夫や、失敗談、小さな改善のアイデア、印象的だった本や記事の紹介など、仲間が「やってみようかな」と思えるような内容を心がけると良い。

-

Point:小さなアイデアの共有が、チーム全体の前向きさを生む。

-

Reason:なぜなら、小さな工夫でも、個人ではなく組織の資産になるから。さらに、コミュニケーションの円滑さが一体感を生み、効率を促進するから。

-

Example:最近、「集中タイム」として1時間、チャット通知を切って作業に没頭する時間を設けるようにした。すると、タスク処理のスピードが上がった。これをチーム全体で導入できたら、もっと効率が上がるのではないかと感じている。

-

Point(再):チームの中で気づいたことを積極的にシェアしていきたい。

4. 身近な人の素晴らしい行動・働きぶりに気づいたエピソード

解説:自分以外の人の「良い行動」に目を向け、それを言葉にして伝えることは、職場にポジティブな空気を生み出す。誰かの努力や姿勢に気づき、それをみんなの前で紹介するという行動そのものが、組織にとって価値ある姿勢である。直接名前を出さずに話すことも可能なので、気兼ねなく取り入れてみると良い。

-

Point:人の良いところに気づく視点を持つことが大切だ。

-

Reason:なぜなら、相手を認める文化は、職場の信頼を深める土台になるからである。

-

Example:今週、後輩が誰よりも早く出社し、静かに会議準備をしていた姿を見て、「誰にも気づかれなくても大事な仕事を丁寧にやる人は本当に尊敬できる」と感じた。

-

Point(再):周囲の小さな行動にもっと目を向けて、積極的に称えるようにしたい。

5. 今後チャレンジしたいこと、チームで取り組みたいことを語る

解説:これからやってみたいことを言葉にするのは勇気がいるが、それを語ることによって自分に責任感が生まれ、仲間からの応援や協力も得やすくなる。完璧でなくていい。「挑戦してみたい」と思った気持ちを素直に言葉にしてみるだけでも、スピーチとして立派に成立する。

-

Point:目標を言葉にすることで、自分に責任と行動力が生まれる。

-

Reason:他人に伝えることで、自分の意志をより強く意識できるからである。

-

Example:私は今後、プレゼン力をもっと磨いていきたいと考えている。来月の社内勉強会に立候補することで、実践の場を持つことを決めた。

-

Point(再):自分の思いや挑戦を言葉にして、前向きな一歩を踏み出したいと思う。

オープニングで相手の心を引きつけさえすれば、あとは中身の問題。オープニングでは、結論から話すように心がけよう。誠実さを持って話せばきっとあなたの優秀な技術や開発力、アイディアは正当な評価を受けるだろう。

5.「1分間」・「3分間」スピーチの例文

ここでは、実際にスピーチをする際の参考になるように、**1分間(約300文字)と3分間(約900文字)**のスピーチ例文を紹介する。PREP法の流れに沿って作成しているので、これを土台に、自分の体験や考えを織り交ぜてアレンジしてみるとよい。

(1)「1分間スピーチ」例文(約300文字)

上記「緊張しにくいネタ」の「5. 今日の天気と気分」より。

トピック:今日の天気と気分

天気に合わせて自分の気持ちを調整することは、特に朝は、大切だと思います。

なぜなら、朝の気持ちの切り替えができるかどうかで、一日の過ごし方が大きく変わってくるからです。

例えば、今朝の出来事です。久しぶりにいい天気だったので、なんとなく少し早起きしてベランダで太陽の光を思いっきり浴びて、背伸びしてみました。その場で、淹れたてのコーヒーを、思いっきり香りを楽しみながら飲んだところ、すごく気分がすっきりして、自然と「今日も頑張ろう」と思えたんです。また、雨なら、雨で、例えば、庭に咲く紫陽花を眺めて、そこから滴り落ちる雨に風情さを感じればいいんです。

このように、天気や季節を味方につけて、毎日のスタートを調整することをこれからも実践していきたいと思います。

🔸実際の1分間スピーチ例(動画あり)

1分間で人を惹きつけ、伝え、動かす。そんなスピーチができたら、あなたの影響力は何倍にもなるでしょう。 でも苦手意識を持つ方も多いのでは。この記事では、ブレイクスルー・メソッドに基づいて、 【1分間スピーチ】の構成・練習法・注意点を徹底解説します。

(2)「3分間スピーチ」例文(約900文字)

上記「ちょっとチャレンジングなネタ」の「1. 最近注目しているニュースや社会の動きについて、自分の考えを述べる」より。

トピック:最近のニュースに対する自分の考え

みなさんは、生成AIの使い方に詳しいですか? また、それをどのように仕事や日常生活に活かせるか、研究していますか? 私は、社会の新しい動きに関心を持って常に学ぶことは、自分の仕事や働き方にも影響するので、とても大切だし、学ぶこと自体すごく面白いと思います。 なぜなら、変化に敏感であることが、柔軟な思考力と行動力を育て、それが自分の仕事の成果に直結すると考えているからです。ダーウインは、「強いものが生き残るのではなく、変化に対応できるものが生き残るのだ」と説明しています。 例えば、私は、AIのことを初めて聞いた時、自分とは無関係な先端技術のように感じていました。でも、最近、日常業務の中でも使えるレベルまで技術が進んでいるという話を耳にしたんです。

というのは、あるニュースで「AIを活用して資料作成を時短する方法」という特集を見たんです。それで興味を持って自分でもやってみました。 実際、最初は、全然期待していなかったんですが、業務でよく使う報告書の下書きを、生成AIに頼んでみたところ、自分の考えを整理するヒントがもらえたのです。もちろんそのまま使えるわけではありません。でも、誰かとブレインストーミングしてるみたいで面白かったんです。他にも、いろんな視点から考えたり、自分でも忘れていた点を思い出させてくれたり、考えを整理するのに役立ったし、これは、仕事のスピードと質を向上させてくれるツールかも、と思えたんです。

それで、私はAIに対する考え方が少し変わりました。よく、批判として「AIが人の仕事が奪う」と言いますが、逆に、AIは、「人が人らしくなるツール」なんじゃないかと。「人間だからこそできる判断力」や「相手の気持ちを読み取る力」といった、人ならではの能力に集中させてくれるもの。その力を十二分に発揮させてくれるサポートをAIが提供するんじゃないか、と考えるようになりました。

このように、社会で何が起きているかに敏感になって、それに興味を持って学んだり、実際にやってみることは、自分の働き方の幅や視野を広げることにつながると思いました。 変化を恐れるのではなく、まずは知ること、そして試してみることが大切です。だからこそ私は、これからも社会の動きに関心を持ち続け、日常の仕事と社会の変化をつなげて考える力を、少しずつでも自分の中で育てていきたいと願っています。

🔸実際の3分間スピーチ例(動画あり)

3分間のスピーチ・プレゼンは、活用する場面が多々あります。1分では伝えきれなかったストーリーも、3分なら伝えられます。とはいえ、3分という時間は決して長くはありません。この記事では、ブレイクスルー・メソッドに基づいて、 3分スピーチをどう組み立て、どう語り、どう相手を動かすかを徹底解説します。

ブレイクスルー・スピーキングでは、「グローバル・パブリックスピーキング」の指導をしていますが、それを体現している日本人を挙げるとしたら、私は真っ先に豊田章男さんを思い浮かべます。今回は豊田さんがバブソン大学で行った卒業式スピーチの優れた点を、ブレイクスルー・メソッドに従って解析します。

6.ショートスピーチのコツ

せっかく良いネタを選んでも、言いたいことが伝わらなかったり、聞き手の関心をひけなかったりすることもある。そこでここでは、スピーチを成功させるためのちょっとした工夫やテクニックを紹介したい。

(1)自分の体験・特に失敗談を織り交ぜる

同じニュースを題材にしても、それについて「自分はこう感じた」と一言加えるだけで、スピーチに温度が生まれる。

さらに、聞き手の共感を呼びやすいのは、成功談よりも失敗談である。とりわけ、自分の失敗や欠点、落ち込んだこと、初めての挑戦など、「人間らしいエピソード」は、聞き手の心を動かす力を持つ。

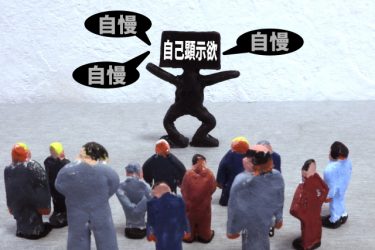

とかく成功談は、自慢話になりやすい。だから、あえて「失敗した」「うまくいかなかった」ことを語ることで、聞き手に「自分と同じだ」と感じてもらうことができる。つまり共感である。共感こそが、人に影響を与え、心に残るスピーチの真髄である。

共感を得るためには、4つのFを活用しよう。

- Failures(失敗)、

- Flaws(欠点)、

- Frustrations(落胆・不満・イライラなど)、

- Firsts(初めての体験)

これらの体験を思い出してみてほしい。これらは、日常のどこにでも転がっている「ストーリーの種」である。

たとえば、満員電車で押しつぶされそうになった経験(不満)。誰もが経験している「つまらない」日常だが、そこから「自分の可能性も押しつぶしていないか?」という問いに転換できれば、それは「日常で感じた気づき」として、立派なスピーチになる。

成功談ばかりしてしまうと、自慢話に聞こえてしまい、スピーチではご法度。逆に、積極的に失敗談を取り入れることで、聴衆の共感を生み、あなたの真の意図が伝わりやすくなる。失敗談だけで終わらせることなく、必ず成功へと繋がったきっかけになった言葉・出来事を盛り込むことを忘れてはならない

(2)具体的な数字・情景を盛り込む

「200円も値上がりしていて驚いた」「ホテル宿泊客の7割が外国人だった」など、数字を入れることで話にリアリティと説得力が加わる。

また、「匂い」「音」「景色」「触感」など五感を通じて情景を描くと、聞き手のイメージを鮮やかにすることができる。

聞き手が情景を思い浮かべられるように話すこと。これが「伝える」から「伝わる」への一歩である。

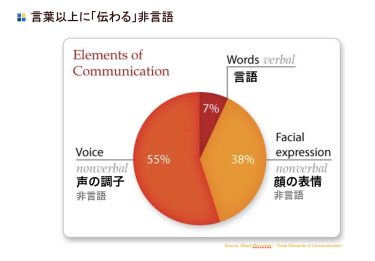

(3)声の抑揚や表情にも気を遣う

話の内容がいくらよくても、抑揚のない声や無表情では伝わらない。非言語コミュニケーションも、スピーチの大切な要素である。

特に重要なポイントでは声を大きくし、感情を込めたい場面では顔の表情や身振りも活用したい。最初は意識的にやる必要があるが、練習を重ねることで自然と身についていく。

「聞き手の目を見る」「ゆっくりハキハキと話す」「表情を豊かにする」──これらを心がけることで、スピーチの印象は格段に向上する。

ストーリーにユーモアを加えるには、当日のデリバリーが大切。デリバリーとは、本番での話し方。テンポ、声の抑揚、リズム、声の大きさ、間の取り方の5つが重要な要素となる。自分の話す姿をリハーサルでビデオに撮って観察し、これらの5つのポイントが自分でできているかどうかを注視することが、デリバリー力向上の鍵だ。

7.スピーチで注意すべきこと

スピーチで話題にする内容は、仕事に関することから雑学まで幅広く許容されることが多い。しかし、当然ながら避けた方が良い話題も存在する。

特に、宗教や政治に関する話題は、聞き手の立場や価値観によって意見が大きく分かれることがあるため、朝礼スピーチのような公共の場では控えるべきである。

また、スピーチは長すぎたり、話題がいくつも混在していたりすると、聞き手にとって焦点が定まらず、印象が薄れてしまう。特にショートスピーチでは、**「話す内容は一つに絞る」**というのが基本である。

一つの話題に絞ることで、話の筋が明確になり、聞き手に伝わりやすくなる。これは1分スピーチに限らず、1時間のセミナーであっても同じである。どれほど話す時間が長くても、「ワンビッグメッセージ」を一つに絞って伝えることが、聞き手の記憶に残るスピーチをつくる最大のポイントなのである。

スティーブジョブズの数々な著名なスピーチ・プレゼンの中で、最も良く取り上げられるのは、スタンフォード大学での卒業式スピーチでしょう。 2005年のものですが、未だに取り上げられるのは、やはり秀逸なスピーチは時代を超越して人を感動させる”何か”があるからに違いありません。その”何か”を紐解いていきます。

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

8. まとめ:スピーチは「慣れ」と「気づき」の宝庫

こうして振り返ってみると、朝礼でのスピーチというものが、ただの「義務」や「面倒ごと」ではなく、自分を高めるチャンスであることが見えてくるのではないだろうか。

人は、何かを学ぶとき、インプットするだけでは不十分である。学んだことをアウトプットする──つまり、人に伝えることで、はじめて知識や気づきは自分の中に定着していく。

その意味で、朝礼スピーチは、自分の考えを言葉にして「伝える」場であると同時に、「理解を深め、自分のものにする」絶好のトレーニングの場なのだ。

日々の仕事に追われる中でも、スピーチを意識することで自然と情報に対するアンテナが高くなる。例えば、新聞の一面に目を通す習慣がついたり、通勤中に聞くニュースの内容に意識が向いたり、読んだ本から「これはスピーチに使える」と感じる感度が養われたりする。こうした小さな習慣の積み重ねが、思わぬ形で仕事や人生にプラスの影響を与えてくれることもある。

さらに、スピーチは「習うより慣れろ」が鉄則である。完璧に話そうとする必要はない。むしろ、多少噛んでしまったり、言葉が詰まったとしても、それをきっかけに「次はこうしよう」という気づきを得られれば、それこそが成長の証である。

最初は誰でも緊張する。ネタを考えるのも一苦労だ。しかし、それでも一歩ずつ経験を重ねていくことで、「話すこと」に対する抵抗感は驚くほど軽くなっていく。

朝の数分間のスピーチが、あなたの1日を変え、仲間との信頼関係を育み、自分自身の成長を促す。

朝礼スピーチは、あなたが「伝える力」「考える力」「気づく力」を高めていくための、日々の舞台なのである。

ぜひ、「苦手だ」と感じるその気持ちを、「ちょっと面白そうだ」「挑戦してみようかな」という好奇心に変えて、スピーチのある朝を楽しみにしてほしい。

スピーチの成功は準備にかかっている。準備の努力が8割と言っても過言ではない。まず聴衆の調査・分析から始まり、シンプルな構成を考え、入念にリハーサルを行う。こうすることで緊張することなく、相手の心に響き、分かりやすく、誰にでも受け入れてもらえるスピーチができるだろう

大勢の前でのスピーチはプロでも緊張する。でもそんな時には、まず深呼吸。そして今の自分に集中すること。会話を楽しむがごとく聴衆とスピーチすることで普段の実力を発揮できるだろう。さらには、準備を十分にし、セルフイメージ、マインドセットを書き換えよう。

スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ

<スピーチのコツを学べる講座をご紹介>

ブレイクスルーでは、自宅から手軽に受講できるオンライン講座をご用意している。スピーチを苦手と感じる方も、もっとスピーチを極めたい方も、ぜひこの機会にスピーチのプロフェッショナルが指導する授業を受けて、あなたの話し方を劇的に変えてみてはいかがだろうか。

基礎コース:ブレイクスルー(BT)メソッドでスピーチの基本と効果的なコツを学び、「伝える」から「伝わる」スピーチへの転換を!

ブレイクスルーメソッド™とは、米国でプロスピーカーとして長年活躍する当メディア編集長であり、ブレークスルースピーキング代表の信元が、自身の経験と知識を集約し、日本人がグローバルな舞台で活躍するために開発したスピーチ学習オンライン型双方向講座である。

本メソッドは数多くのスピーチ・プレゼンスキル向上法から最も重要なエッセンスを抽出し、特に日本人が国際的な環境で活躍できるよう工夫されている。

基礎コース修了後には、さらに実践的なスキルを身につけられる実践コースも用意されている。定期的に受講者一人ひとりの進捗を確認しながら、それぞれに最適化された指導を受けることができ、国際舞台で活躍することを目指し、スピーチの基礎をマスターしたい方にも最適である。少人数制であるため、個人レッスンに近いクオリティが特徴だ。また、段階的にステップアップを目指すことも可能だ。

さらに高度な指導を希望する方には、個人コーチングも用意されている。

本ウェビナー基礎コースを受講することで、世界基準のビジネス特化型スピーチ・プレゼン術を最短かつ効果的に習得できる。私自身が講師として指導を行っているストーリー『私がブレイクスルーメソッドの伝道師になった理由とは』でも触れているように、本講座にはスピーチに必要なノウハウが凝縮されている。スピーチやプレゼンの技術を真剣に学びたいと思っているあなたに、強くおすすめしたい。

ぜひこのオンライン基礎コースで、1ヶ月間、あなた自身のスピーチのブレイクスルーを体験してみてほしい。