この記事の内容

文化的知能指数『CQ』とは

のことを指す。

9割の経営者が「グローバル人材にはCQが絶対に必要」と認識

68国の経営の中核を担うリーダーたちに調査したところ、9割の人がこれからの時代に必要なのは「多様な文化の中でのリーダーシップ」と答えた。今や、CQは「あればいい」というものではなく、絶対的に必要なものと変わった。

なぜなら、ビジネスチャンスは、国の内外でグローバル化する市場の中にあるからだ。その市場が、今、大きく拡大している。そして、その成長する市場を手に入れるために必要なのは、グローバルな人材だ。拡大するグローバル市場とそれに対応できる人材の必要性、このふたつの要素がCQの必要性を高めている。

CQが求められる理由

グローバル化すればするほど、文化による違いが、ビジネスに影響を及ぼす

ニューヨークでは様々な文化背景を持つ人たちが一緒に仕事、生活をしている。日本でも最近外国人観光客が増え、また日本語を話す外国人も増え、異文化の人に接する機会が増えた。また、人手不足から外国人労働者を雇ったり、生き残りをかけて、よりグローバルに海外でビジネスを展開しようとする中小企業もある。

しかし、文化の違いから誤解を生じたり、結果ビジネスにマイナス影響を及ぼすことを体験する人も増えている。そんな中で、誤解をさけ、コンフリクトを生じさせないような異文化間コミュニケーション能力、文化的知能指数「CQ」が求められているのだ。

CQの重要性を語るアメリカの著名な博士

「その文化の壁を乗り越えるには、文化的知能指数『CQ』が必要だ」

と語るのは、デイビッド・リヴァモア博士。

デイビッド・リヴァモア博士とは?

デイビッド・リヴァモア博士とは、アメリカで著名な社会科学者だ。彼のウェブサイトには、自身について以下の様に紹介している。

David Livermore、PhD(ミシガン州立大学)は、文化的知性(CQ)とグローバルなリーダーシップのトピックに専念する社会科学者であり、 Leading with Cultural Intelligence 、 Driven by Difference 、 ServingwithEyesなどの受賞歴のある本の著者です。 ワイドオープン。彼の次の本、 Digital、Diverse&Dividedは、 私たちの今日の最も差し迫った問題の1つ、つまり私たちの個人的および職業的関係の二極化を克服する方法を扱っています。

デビッドはミシガン州イーストランシングの文化情報センターの創設者であり、シンガポールの南洋理工大学の客員研究員です。彼は、ハーバードビジネススクール、グーグル、コカコーラ、米国国防総省、BMW、カタール航空、国連など、世界中のグローバルな組織と相談しています。彼は100か国以上を旅行し、会議で頻繁に講演を行っています。彼はまた、いくつかの取締役会に参加しています。

デビッドは、社会科学を実践者が利用できるようにするのが大好きです。彼は、アトランティック 、CBSニュース、 クリスチャンサイエンスモニター、エコノミスト、フォーブス、NBC、 ニューヨークタイムズ、USAトゥデイ、 フィナンシャル タイムズ、 ウォール ストリートジャーナル 、 中国南部など、無数のニュースソースからインタビューを受け、参照されてきました 。

デビッドと彼の妻のリンダには、エミリーとグレースの2人の大人の娘がいます。エミリーは訴訟弁護士としてのキャリアに着手しており、グレースはグラフィックデザイナーです。彼らの好きな家族の活動のいくつかは、旅行(幸いなことに!)と一緒に新しい食べ物を発見することです。

※参照:デイビッド・リヴァモア博士のウェブサイト(davidlivermore.com)の『About』より日本語訳

デイヴィッド博士が提唱した「4つのCQステップ」

さて、そのデイヴィッド博士が、CQを高める方法として提唱したのが、「4つのCQステップ」だ。

本ブログでも以前この4つのステップを紹介した。

よりグローバルに外国人を雇用したり、海外でビジネスを展開する場合、文化の違いによる誤解を避け、ビジネスにプラス影響させるためには、摩擦を生じさせない異文化間コミュニケーション能力、文化的知能指数「CQ」が求められる。より高いCQをマスターする4つのステップとは。。。

よりグローバルに外国人を雇用したり、海外でビジネスを展開する場合、文化の違いによる誤解を避け、ビジネスにプラス影響させるためには、摩擦を生じさせない異文化間コミュニケーション能力、文化的知能指数「CQ」が求められる。より高いCQをマスターする4つのステップとは。。。

前回から更に踏み込んだ、具体的なHOW TO

前回は、CQの必要性と、4つのCQステップについて、簡潔に紹介するにとどまったが、今回は、その内容から、更に一歩も二歩も踏み込み、【完全保存版】として、このCQステップを、実際にどのように活用し、どうCQを高めていくのかを、具体的に解説する。かなり具体的かつ詳細に説明しているので、前回の記事を一度読んだ方も、今回の記事を改めて読んでみて欲しい。

各ステップの最後には、あなたの「今のCQ力」を知る目安にもなる”まとめ記事”付き

また、各ステップの最後には、過去に寄稿した記事で、それぞれのステップの理解に役立つ記事をまとめた。

各ステップと併せてまとめ記事を読んでいただくことは、2つのメリットがある。1つは、CQが高いとは、どういうことかを把握するのに役立つこと、2つ目は、あなたのCQ力を知る目安にもなること。記事は、日本人だからこそ、起こる事例やその解決策を沢山紹介しているので、グローバルに活躍するにふさわしい人材になりたい、と考える日本人のあなたにとってどれも有益な情報となるだろう。

まとめ記事も合わせるとかなりの量になるので、まずは、CQアップに必要な4つの工程を知り、そこから各ステップの詳細を読みを進め、そこから、時間のある時に少しずつ関連記事を読み進める、と分けて読んでいくといいだろう。勿論、全て一気読みしても問題ないが。

ここまでが、序章、次の章からが本題となる。

CQを高める「4つのCQステップ」

グローバル人材として求められる人になる、CQを高める4つのCQステップは、以下

- 自問:あなたは文化的違いを認識する人材か?

- CQの知識:「違い」と「当たり前」を理解する

- CQ計画:文化的ギャップを埋めるために現実的な戦略を練る

- CQ行動:文化的多様性の中で、臨機応変に言語、非言語行動を変える

次に、どのように、この4つのステップを活用し、どのようにCQ力をアップしていくかを、各ステップの理解を深めるのに役立つ記事と共にご紹介する。

1、自問:あなたは文化的違いを認識する人材か?

最初のステップでは、自分が文化的違いを認識できる人材か自問する事から始まる。このステップでは、2つの自問がキーになる。

ステップ1でする2つの自問

最初のステップで行う自問は、以下2つ。

- あなたは人間がどのように考え行動するかにどれくらい深い造詣を持っているだろうか?

- 世の中にはまったく正反対の考え方や文化が存在することを知っているだろうか?

あなたがその必要とされる人材なのか? それになれるかどうか? なりたいかどうか? 自問しなければならない。

自分自身がこれからグローバル市場で活躍したいなら、自分自身がグローバル人材として相応しい人材にならなければいけないので、何をしなければならないかも見えてくるし、もしあなたが文化的違いを理解できていないと認識するなら、そういう人材を組織に迎え入れないといけない、ということも見えてくる。

今からでも遅くない。2つの自問をよく理解し、経験をコツコツ積んで、それを整理しよう。

2、CQの知識:「違い」と「当たり前」を理解する

ステップ1を終えたら、次のステップでは、違いと当たり前について、それぞれ理解を深める。

- 違いとは・・・異文化間での違い(①)

- 当たり前とは・・・自国の理解(②)

にあたる。文化的知能指数「CQ」力アップには、この2つの理解が欠かせない。

一口に欧米、といっても国が違えば、好まれるスピーチも違う。

アメリカでは、ユーモアを使い、大局をいつも見据え、簡潔なイントロと内容をうまくまとめた結論を提供するスピーカーが好まれる。

一方で、ドイツでは、十分に準備された原稿を読み、理論的背景や議論をつぶさに述べ、現実的な細かい分析を提供し、理想に偏った過ぎた応用の提案は控える。そんなスピーチが好感を生む。

交渉の場面でも、文化が違えば、やはりやり方も違う。何が相手の動機付けになるのかをよく観察し、互いがどんなことに価値を置いているのかを見極めないと信頼をなかなか築けない。トップダウンが好まれるのかどうか、直接的、もしくは間接的なコミュニケーションが好まれるのかどうかを理解していないと互いの認識や理解がずれてしまう。( “Leading with Cultural Intelligence” By David Livermore, Ph. D, Toastmaster, September 2015 issue p16より 筆者訳)

この様に、一口に欧米、といっても国が違えば、好まれるスピーチも違う。

様々な違いがある中で、どのように「違いと当たり前」を理解していくかをご紹介しよう。

①異文化間の違いを理解する方法:

①-1.まず「自分と相手は違う」というマインドを持つこと

まず、「自分と相手とは違う」というマインドをもつこと。多くの場合、ここがグローバルマインドをつくる第一歩だ。

このマインドがあるとないとでは、異文化間の違いを理解するのに大きな違いが出てくる。なぜなら、相手の違いを受け入れる準備ができるからだ。受け入れることで初めて相手にも受け入れてもらえ、お互いを理解できる。

そして、そのための調整をお互いに行うことができる。自分の考え方・文化を押し付けることをやめ、謙虚になり、相手に対する観察眼、探究心が生まれる。

①-2.その上で、違いについて理解を深める

例えば、直接的なコミュニケーションが好まれるアメリカで、間接的なコミュニケーションを持ち込めば、交渉は当然うまく行かないだろう。その違いを事前に知ってから交渉に臨んでいるのかどうか、が問題なのだ。

②自分にとっての当たり前を理解する方法

『相手との違い』を認識するには、自分の基準を知る必要がある。つまり、自分にとっての「当たり前は何か」も同時に知らなくてはいけない。

自分の文化・思考パターンを理解し、日本語・日本文化について理解を深める

「当たり前」とは、自分の文化・思考パターンである。しかし、文化的・歴史的な影響を受けている言語習慣など、当たり前すぎて、普段あまり意識することがない。結構、この作業は難しい。自分の姿が一番自分では見えにくいものだ。

海外で生活すると、まず直面するのはこの問題だ。相手と自分の「違い」を認識すると同時に、自分とは何かが同時に浮き彫りにされることは多い。その時初めて、日本について自分は何も知らないことに愕然とする。しかしその理解は曖昧だ。

外国人に聞かれ、「日本はこういう国だ」と説明したくても、言葉が出てこない。そういう経験を、私自身何度もした。

相手の文化を知るとともに、日本文化を体系的に、自分なりに理解することが合わせて必要になる。

それを理解することで、次第によっては、相手に対する戦略も変わってくるというもの。

違いと当たり前の理解を深めることで、更に次のステップへと進むことができる。

■ステップ2「違いと当たり前の理解」に役立つ記事5選

さて、この違いと当たり前、やはり一番ギャップを感じるのは、欧米諸国の人たちとのコミュニケーションだろう。

欧米でははっきり表現しても、日本では、あまり表現しないものがある。これはコミュニケーションをとるにあたって障害になるので、ぜひ知っていて欲しい。次の5つの記事を参考にされたい。

①”I love you”は訳せない。沈黙が美徳の日本人

日本人は、古くから言葉以外のもの(表情・ジェスチャーなど)に頼ってコミュニケーションをとってきた。だから、言語に強く依存してコミュニケーションをとる文化圏から来た外国人と話すときに誤解が生じやすい。日本人が外国人と話す時は、以心伝心に頼らないで、できるだけ思っていることを言葉で表すことが重要だ。

②日本語の文法「省略」がコミュニケーションを妨げる?!

日本語には「当たり前」な部分は省略される性質があり、これは文法的な機能であり、仕方のないこと。しかし、それが論理思考に影響することを認識することが大切だ。なぜなら、それを意識することで、より分かりやすい英文を書くことができ、外国人とのコミュニケーションがよりスムースになるからだ。

③自分を戒める日本文化

西洋では「コップが壊れました」と言うところを、日本人は「コップを壊しました」と言う傾向が強い。「壊した」と言うことで謝罪の意味を込めているのだ。こういう謝罪を尊ぶ姿勢がもう少し世界に広がってもよいのではないか。それには日本人自身がその違いをはっきりと認識し、言葉で表し、説明する必要がある。

④「つまらないもの」と言ってお土産を渡すのはなぜか?

日本人が贈り物を渡す時に言う「つまらないものですが」は、「これは取るに足らないものなので、お返しの心配はいらない」と言う意味だ。「恩知らず」にならないように心がける日本人は、ついお返しをしたくなるので、そんな相手を気遣う習慣から自然に生まれた言葉だ。何気ない日本語の裏側には、実は愛があふれている。

⑤英語中級者はご注意:「英語に敬語がない」は間違い!

日本人の英語はストレートすぎて相手を不快にする場合がある。英語にも敬語表現があることを理解し、深く学習し、ビジネスシーンで活用することでより厚い信用が得られる。だからと言って、間違いを恐れて消極的になるのではなく、間違いこそが英語上達のコツだと理解したい。

3、CQ計画:文化的ギャップを埋めるために現実的な戦略を練る

相手との文化の違いを認め、自分の当たり前を理解したら、どのようにそのギャップを埋めるのか具体的な行動を起こすための計画を練らないといけない。それが、3つ目のステップCQ計画だ。

その計画をするにあたり注意点が2つある。

CQ計画をする上での2つの注意点

①ステレオタイプな見方に陥らない

文化の違いがあるからと言って、ステレオタイプ的な見方に陥ってはいけない。相手を見下したり、裁いたりしてはならない。同じ文化背景を持つからと言っても、個人差がある。同じ日本人でも、自己主張の強い人もいれば、まるで何も言わない人もある。十把一絡げに誰にでもそれを当てはめるのは危険だ。全員が同じ考え方や行動をするとは限らないからだ。

②全体的な文化的傾向を考慮する

しかし一方で、全体的な文化的傾向があることも事実だ。それを無視して効果的に全体を導くこともできない。文化的知識は、戦略を練る時に役に立つし、また、特定の状況や文化の中で、現実を正確に把握し、その戦略がうまく機能しているかどうか、修正すべきかどうかを確認するための手助けにもなる。

CQ計画に役立つ!高コンテキスト(文脈)・低コンテキストを踏まえた戦略

そのための目安の一つとして、当Breakthrough Speakingの基礎講座(ウエビナー)では、例えば、エドワードホール氏が提唱した「高コンテキスト(文脈)・低コンテキスト」について教えている。すなわち、相手の言語文化が、あうんの呼吸などの非言語的な要素に頼っているのか(高コンテキスト)、なんでも言いたいことを言葉に表したいのか(低コンテキスト)など、どの辺りに位置するのかを見極めた上で、相手の個性も考え合わせ、さらに自分の話し方をフレキシブルに変えていけるスキルを身に付けたいものだ。

■CQ計画を練る上で役立つ記事5選

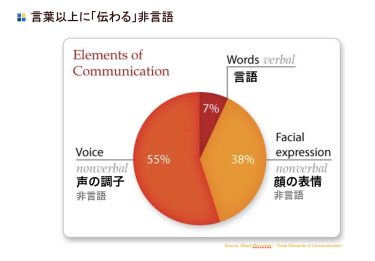

上記のように日本では、非言語的なコミュニケーションに依存する場面が多いのに、実は、多くの人がこのことを認識しないままでいる。これも当たり前すぎて、普段あまり意識することがないことの一つだ。非言語的であるが故に、これを言語化するのはかなり難しい作業だと言える。ぜひ、次の5つの記事を参考にされたい。

①誤解を避け外国人と円滑に話すためのコツ

非言語コミュニケーションには多くの利点があると同時に、それが効果的に使われないと多くの誤解を生む温床にもなる。言語と非言語コミュニケーションの違いを理解し、うまく組み合わせることで、よりスムースな異文化間コミュニケーションが取れるようになる

②コミュニケーションギャップを解消するための詳細ステップを解説

文化の違いを認識し、それを深く理解し、状況に応じて臨機応変に対応することで、異文化間における誤解が避けられる。まずはどんな違いがあるのかを学習しよう。

③日本人特有の「言わぬが花」

言うべきか、言わざるべきかの選択は日米のコミュニケーション上では違いがある。日本は「言わない」という選択をし、アメリカでは「すべて言う」という選択をする。その文化的な違いを理解した上で対策を考え、意思疎通を図ることで誤解なくスムースな相互理解が得られることだろう

④沈黙が誤解を生む温床に?!

沈黙に対する価値の重さは日米比較すると、日本の方がはるかに大きい。その違いからくる誤解がある。アメリカ人からの質問に日本人が沈黙してしまうと侮辱ととられてしまう。何かしら言葉に出して、十分に説明する努力が必要だ。

⑤あなたのちょっとした顔の表情にも意識を向けよう!

日米の顔のしぐさ・表情による表現方法の差は大きく、お互いの理解の妨げになることがある。だから、お互いの文化の違いをよく理解して、リハーサルを十分にしてから、スピーチ・プレゼンをすることで誤解を避け、あなたの真意が相手に伝わるように努めたい。

非言語コミュニケーションは、あなたのスピーチを大きく支える「伝わる力」の源である。メラビアンの法則が示す「非言語93%」という事実は、決して大げさな数字ではない。表情・声・ジェスチャー、これらが整うだけで、同じ言葉でも聞き手の受け取り方は劇的に変わる。

4、CQ行動:文化的多様性の中で、臨機応変に言語、非言語行動を変える

最後のステップは、CQ行動。最終的に、自分らしさを失わず、CQ力が高い人材として具体的に行動していく為のステップだ。

CQが高いグローバル人材として必要なこと

①自分らしさを失わない

相手の文化に合わせるのもいいが、それでいて自分らしさを失わないということが大切だ。こちらが、相手の文化を理解しているというメッセージが伝われば、相手方もこちらの考えを受け入れてくれる場合がたくさんある。相手を理解した上で、こちらのやり方も説明する必要があるだろう。こちらだけ我慢しているというのは健全ではない。

②臨機応変な立ち振る舞い

しかし、相手を理解し、こちらの考えを説明しているのに、まったく通じない場合もある。その場合は、こちらのやり方を一時的に引っ込めるしかない。そして、通じそうになったら、再度あえて押してみて様子を見る、などの臨機応変な立ち振る舞いも必要だ。要は、

どのようにすれば意思疎通がうまくいくのか、お互いハッピーになれるのか、自分なりのやり方を試行錯誤して見つけていくことが大切だ。それがあなたのスピーチ・プレゼン・トークを成功させ、しいては、普段のコミュニケーションにも役にたつ。( “Leading with Cultural Intelligence” By David Livermore, Ph. D, Toastmaster, September 2015 issue p16より)

■CQの高いグローバル人材らしい行動とは?具体的なコミュニケーション戦略に役立つ記事6選!

相手のことを知り、その戦略を立て、それを行動にうつすには、次の6つの記事が参考になる。

①「後で個人的に話をしよう」と考えると大問題に発展する可能性が大!

日本人の謙虚な姿勢は、欧米人で囲まれた会議では、誤解されやすい。それを避けるためには、必要以上にうなずかない、持ち帰らずにその場で意見を言う、などの努力が必要だ。また、そういう日本人としての特徴をあらかじめ会議のメンバーに伝えて理解してもらう努力も効果的だろう。

②アメリカ人にはネガティブな内容でも直接ぶつけよう!

沈黙をネガティブに捉えがちなアメリカ人に対して円滑な人間関係を築くには、「言わぬが花」ではなく、本人にとって耳の痛い内容でもいいので常にフィードバックしてあげることが大切だ。逆に、切りたい人材にはフィードバックをしなければいい。自然とやる気を失い辞めていくだろう。

③助動詞(仮定法)を正しく使えば、日本的な微妙な表現も可能に!

英語の Would は、単なる Will の過去形ではなく、仮定法である場合が多く、ありえないことだという前提で語っている場合がある。重要な交渉などでは、そのニュアンスはよく注意して読み取る必要があり、日頃から意識してこういう使い方には慣れておきたい。

④ちょっとした工夫で交渉がスムースに

上辺だけの英語にとらわれて、本当の相手の気持ちを汲まないと異文化間コミュニケーションは成り立たない。変に相手に迎合せず、状況に応じ、自分らしさや日本人として誇りを持ち、気持ちを豊かに表現できるのが真の国際人だと言えるだろう。

⑤「これは使える!!」ーーNoと言わずにNoを言う方法

ストレートに表現するだけが英語ではない。英語にも日本人的な言い回しがある。例えば、何か感じ良くソフトに断りたい時は、"I wish I could."(残念ながら…)を使ってみよう。柔らかく丁寧で、しかも断る意志がハッキリ伝わる、まさに日本人の心にぴったりくる断り表現だ。

⑥スピーチ・プレゼンでは論理的に述べよ!

あなたの意図が伝わらないのは、日本人特有の「省略」が原因であり、その省略によって論旨がストレートに進まない。英語を学習する前に、日本語でいいから、ロジカルに、ストレートに論旨を運ぶ訓練をしよう。そうすればあなたの英語力も、外国人とのコミュニケーション能力も飛躍的に向上するだろう。

まとめ:

グローバル人材に必要な具体的行動を知り、試行錯誤することで、成長していける

まずは、自分の文化・言語習慣を知り(ステップ1)、自分の立ち位置を確かめる(ステップ2)。その上で、相手はどのような文化・言語習慣を持っているのかを理解する(ステップ3)。そして、臨機応変に戦略を立て、対応していく(ステップ4)。

自分にもできること、できないことがあるだろう。そこに理解を求める必要も出てくる。それを繰り返す中で、グローバルな場面で必要とされるCQ力の高い人材に成長できると思う。

グローバルに活躍したい人の為の、ブレークスルー「ウェビナー基礎コース」

さて、今回ご紹介した4つのCQステップ、具体的な方法をご紹介したが、これを独学で進めていくのはなかなか苦労しそうだ、と感じた方も多いのではないだろうか。

そんな時は、講座を受講してみる、というのも一つの手だ。

グローバルで活躍していく為に、語学力より大切なこと

デイヴィッド博士がグローバルに活躍するのに必須の力としてCQを挙げたが、ブレークスルースピーキングでも、異文化理解を、文化の垣根を超え、相手に伝え動かす為の、最重要項目と位置づけ、ウェビナー基礎コースでは、全5回の講座の内1回を、異文化理解にフォーカスし、フレームワーク含め、具体的に学んでいくカリキュラムになっている。

なぜなら、留学したり、働いたり、外国で生活するようになると、語学力や綺麗な話し方を身に付けるだけでは、到底突破できない「異文化」という課題に直面するからだ。

知識と具体的手法を学び、最短距離で成長を目指す

ブレークスルーのウェビナー基礎コースとは、当メディア編集長で、ブレークスルースピーキング代表信元が日本人向けに開発した「ブレークスルーメソッド™」を用い、言語・文化の垣根を超え、伝え動かす世界標準(グローバルスタンダード)のプレゼン・スピーチ術を、最短効果的に習得できる、短期集中型の、ビジネス特化型オンライン講座(ウェビナー)だ。

英語を頑張るより、まずは、異文化理解を深め、文化の違う相手に、自分らしさを失わずに、適切に伝える手法を知れば、結果的に、自分が目指すゴールに早くたどり着けることを、私も信元も遠回りしたことで、身をもって学んだ。そうした経験を元に開発したのが、「ブレークスルーメソッド™」だ。

スピーチ・プレゼン?と聞くと、自分には関係ないと思うかもしれないが、基礎コースで教えているのは、CQアップに必要とされる、文化の違いを理解した上で、臨機応変に相手にとって効果的な表現手法(言語・非言語両方)を用い、伝え、動かす為の知識と具体的な手法だ。

あなたがグローバル市場に出た時、最も顕著に表れるのが、異文化間における誤解といった、コミュニケーション上の課題だ。それを解決し、グローバル人材に必要なCQをスムーズに伸ばし成長していくのに、ブレークスルーのウェビナー基礎コースが、大いに役に立つだろう。